Il caso ‘Rina Fort’

Sommario

ToggleNel 1946, fra omicidi politici e regolamenti di conti fra bande rivali nell’ambito della malavita, i fatti di sangue nel primo dopoguerra, erano davvero ancora tanti, complice anche l’ancora facile disponibilità di armi. Ma quello che indubbiamente destò maggior interesse nell’opinione pubblica a livello nazionale, fu, il primo grande delitto passionale a Milano, uno dei crimini più efferati che la cronaca nera d’Italia di quel periodo, abbia mai affrontato.

Il fatto

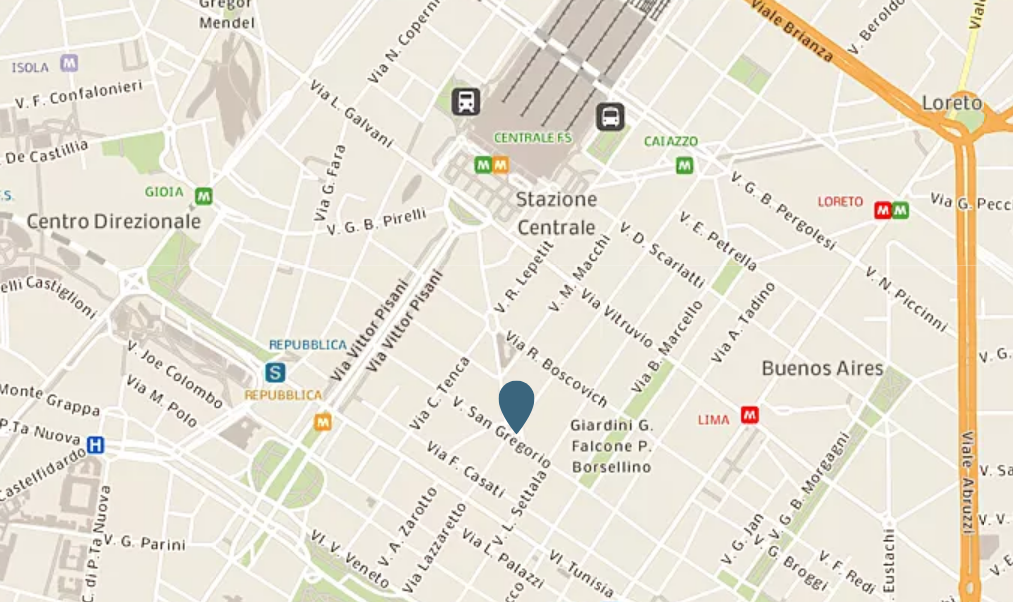

Era la mattina del 30 novembre 1946: l’ultimo sabato prima dell’avvento natalizio, giornata che si preannunciava piuttosto fredda ed uggiosa. Erano da poco passate le otto, che, la commessa del negozio di stoffe e cascami di proprietà di tale Giuseppe Ricciardi, era salita all’abitazione del suo datore di lavoro (situata al primo piano nel medesimo stabile dell’attività commerciale) al num. 40 di via San Gregorio (una laterale del centralissimo corso Buenos Aires), per farsi dare dalla moglie del titolare, le chiavi, per poter aprire il negozio, operazione questa che faceva tutte le volte che lui era fuori città per lavoro.

Dopo aver bussato invano alla porta socchiusa dell’abitazione, si azzardò ad entrare nell’appartamento, chiedendo educatamente permesso e chiamando ad alta voce la signora, per richiamare la sua attenzione. Ma non ebbe ancora alcuna risposta.

La sconvolgente scoperta

Avanzando nella penombra del corridoio, rimase quasi impietrita nel notare a terra, esanime, uno dei figli del Ricciardi, e poco distante, riversa sul pavimento, la signora Franca, pure lei immobile ed in una pozza di sangue. Scesa di corsa in strada terrorizzata, la giovane chiese aiuto a gran voce, mentre qualcuno, nel contempo, si affrettava a sollecitare l’intervento della polizia.

Giornalisti e fotografi, che per combinazione erano in zona, arrivarono prima ancora delle forze dell’ordine: così i giornali del pomeriggio di quel giorno poterono dare subito la notizia uscendo in ediziome straordinaria, con articoli a quattro colonne e fotografie di prima mano, della scena del delitto. A pochi minuti di distanza, arrivate sul posto alcune jeep della Celere del Nucleo di pronto intervento, la polizia isolò dapprima lo stabile e poi l’intera strada. Gli uomini della Questura accorsi, trovarono nell’appartamento una scena agghiacciante: infagottati con maglie e cappotti per resistere al primo freddo senza riscaldamento, i cadaveri massacrati a sprangate, non erano due come annunciato in un primo momento, ma quattro! Vi erano infatti oltre ai due presenti nel corridoio all’ingresso, anche altri due corpicini esanimi in cucina: il primo, quello di una bimba a terra in una pozza di sangue, il secondo, quello di un baby di pochi mesi, ancora seduto sul suo seggiolone, col corpicino afflosciato e la testa reclinata in avanti: erano questi ultimi, gli altri due figli dei Ricciardi.

I primi rilievi della polizia

Dal tipo di ferite rilevate, sia la moglie del Ricciardi (Franca Pappalardo) di 40 anni, che i tre piccoli, Giovanni di 7 anni, Giuseppina di 5 ed Antonio di soli dieci mesi, si capì subito che erano stati assassinati quasi sicuramente usando, come arma, una spranga di ferro o qualcosa di simile, ed infine soffocati con delle pezze umide ficcate in bocca.

Il Corriere della Sera di domenica 1° dicembre 1946, in seconda pagina, titolava in grassetto: “Massacrati in via San Gregorio una madre coi tre figlioletti”. Nel suo racconto, il cronista riportava un importante indizio scoperto dagli inquirenti nella perlustrazione della scena del crimine: sul pavimento della camera da letto, era stata trovata, ‘rabbiosamente stracciata’, una fotografia dei coniugi Ricciardi, immortalati nel giorno delle loro nozze: particolare questo, che fece subito avanzare, fra gli investigatori, l’ipotesi che si potesse trattare di un delitto passionale. E fu proprio su questo filone, che, fin da subito, si indirizzarono, le indagini, lasciando comunque aperte anche altre possibili ipotesi (come quella di una rapina finita male, o della vendetta di creditori non pagati, o di altro ancora).

Le indagini

L’indagine sul caso, fu affidata al trentunenne dott. Mario Nardone (1915-1986), fresco di nomina a commissario capo di pubblica sicurezza a Milano.

Ndr. – Fu proprio il commissario Mario Nardone ad istituire nel 1946, per la prima volta, la Squadra Mobile e il centralino telefonico per le chiamate d’emergenza. Chiamato il “Maigret italiano” per la sua sensibilità, contribuì a risolvere oltre al caso di Rina Fort, nel 1946, quello della banda di Via Osoppo, nel 1958.

La serie televisiva ‘Il commissario Nardone’ uscita nel 2012 in dodici puntate. racconta la storia, romanzata ma basata su fatti reali, del commissario Mario Nardone, interpretato da Sergio Assisi.

Dalle tracce di vomito lasciate sul pavimento dalle vittime (segno di una iniziata digestione), il quadruplice omicidio risaliva sicuramente alla sera precedente, probabilmente un’ora dopo la cena. L’appartamento sembrava essere stato messo a soqquadro, tanto che, sulle prime, gli inquirenti non esclusero la pista della rapina finita male. Il portiere dello stabile, interrogato, riferì che, dalla sua guardiola, la sera prima, non aveva notato l’ingresso di estranei, almeno fino alle 21, ora in cui, finito il proprio turno, aveva chiuso il portone (come da prassi). Essendo però, da alcuni giorni, rotta la serratura del portoncino dello stesso, c’era evidentemente la possibilità per chiunque, di entrare nel palazzo senza chiavi e non visti da alcuno, dopo l’ora di chiusura.

Nella perlustrazione dell’appartamento, era stata notata, sul tavolo della cucina, la presenza di tre bicchierini da liquore sporchi. Ciò poteva indicare che, presumibilmente, gli aggressori dovevano essere almeno due e non uno solo (come in un primo momento ipotizzato), e che, la padrona di casa, avendo offerto un bicchierino di liquore agli ospiti, doveva evidentemente conoscere i suoi assassini. Non essendo infatti presenti segni di effrazione alla porta d’ingresso dell’appartamento, era chiaro che la signora Ricciardi doveva aver loro aperto la porta, facendoli accomodare in casa.

L’ipotesi della semplice rapina finita male, venne scartata sia per l’efferatezza del delitto, sia perché in quell’appartamento piccolo e modesto, la famiglia, vivendo unicamente degli scarsi utili di un’attività commerciale sempre sull’orlo della crisi (si era nel primo dopoguerra), non poteva certamente sguazzare nell’oro. Come ulteriore considerazione poi, il fatto stesso di non aver voluto risparmiare dalla mattanza nemmeno il piccolo di 10 mesi, soggetto che, data l’età, certamente mai avrebbe potuto testimoniare o riconoscere gli assassini della madre e dei suoi fratelli, non poteva avere altra giustificazione che la tremenda vendetta di qualcuno nei confronti di Giuseppe Ricciardi, il marito della signora Franca e titolare del negozio di stoffe. Un ultimo dettaglio sfuggito inizialmente e sicuramente ritenuto fondamentale dagli inquirenti, era emerso dall’esame sul cadavere di Franca Pappalardo, da parte del medico legale intervenuto sul posto: aprendo con difficoltà il pugno chiuso della vittima, irrigiditosi ad ore dalla morte, era stata rinvenuta una lunga ciocca di capelli neri, evidentemente strappati all’aggressore, durante una violenta colluttazione che la donna, prima di soccombere, doveva aver avuto con uno dei suoi assassini, quasi sicuramente di sesso femminile.

I protagonisti

Giuseppe Ricciardi, essendo assente, non aveva potuto naturalmente fare nulla per difendere la propria famiglia. Infatti era da qualche giorno fuori città: a quanto ne sapeva la commessa del negozio, Pina Somaschini, interrogata dagli inquirenti, il padrone era andato da alcuni fornitori a Prato, per l’acquisto di scampoli di stoffe che, giorni addietro, gli erano stati ordinati in negozio, da dei clienti.

Le indagini quindi, presero le mosse proprio da lui, per conoscere esattamente chi fosse questo Ricciardi, quali le sue responsabilità nella vicenda, e se la sua assenza fosse effettivamente giustificata, oppure un alibi studiato ad arte.

Chi era Giuseppe Ricciardi

Giuseppe (Pippo per gli amici), era nato a Catania nel 1911. Nel 1943, durante la seconda guerra mondiale, quando la sua città fu occupata dagli Americani, scappato da lì, era venuto a Milano per aprire un’attività commerciale. Aveva lasciato in Sicilia la moglie (allora trentacinquenne) con due figli ancora in tenera età. In città, lui aveva trovato un alloggio in via San Gregorio num. 40, non lontano dalla Stazione Centrale, una strada popolare, sorta pochi anni prima, in seguito all’abbattimento del vecchio Lazzaretto. Era un quartiere costellato da piccole attività e botteghe, gestite, per lo più, da immigrati provenienti dal Sud Italia. Pure lui, aprì sotto casa, un negozio di tessuti. Sentendosi in quel posto, fra corregionali e compaesani, un po’ come a casa, si fece raggiungere dalla moglie e i due figli, convinto che anche lei si sarebbe trovata bene.

Breve il primo soggiorno a Milano da parte della moglie

A dire il vero, il soggiorno di costoro a Milano durò comunque poco, a stento un anno, tanto che nell’aprile 1945, moglie e figli se ne tornarono a Catania. Non se ne conosce il motivo: forse perché il marito la maltrattava o perché, essendo nuovamente incinta, avrebbe preferito far nascere il piccolo in Sicilia, o piuttosto a causa delle ristrettezze economiche dovute ad un’attività commerciale da poco avviata , i cui utili, in periodo di guerra, erano certamente magri.

La soffiata

Naturalmente la cosa non era sfuggita ai compaesani che abitavano nel quartiere. Avendo conosciuto la donna in quel suo breve soggiorno a Milano, tanti l’avevano presa in simpatia, ed erano dispiaciuti che avesse deciso di ripartire per Catania. Non disperando di rivederla presto, alcuni di loro continuarono ad avere rapporti epistolari con lei, relazionandola sulle conoscenze comuni e su quanto accadeva nel quartiere.

Voci maligne della zona, mormoravano che, da quando la signora Franca aveva lasciato il marito da solo, lui, il catanese, appariva più allegro e sempre circondato da donnine più o meno rispettabili. Aveva addirittura intrecciato una storia sentimentale extraconiugale con una commessa da poco assunta, tale Caterina Fort (Rina per tutti). Si vociferava che i due, non solo vivessero in casa insieme, ma che addirittura lei si spacciasse per sua moglie.

Venuta a conoscenza quel novembre (1945), delle voci che circolavano a Milano, sul conto di suo marito e delle sue infedeltà, Franca, nonostante fosse ormai al settimo mese, decise di preparare i bagagli e tornare a Milano insieme ai due figli. Appena scesa dal treno in Stazione Centrale, si presentò direttamente al negozio del marito, sperando di fargli una sorpresa, ma in quel momento, lui non c’era. Al bancone c’era invece una giovane dai capelli neri e dallo sguardo malinconico, ma risoluto. Le due donne si fissarono negli occhi. Bastò un istante, e pur non conoscendosi, compresero al volo chi fosse l’una e chi l’altra.

Poiché Rina da mesi, si era installata in casa dell’amante, Giuseppe Ricciardi, a seguito dell’inatteso ritorno della moglie, fu costretto non solo a mandare precipitosamente l’amante via da casa sua, ma, per fugare ogni possibile futuro sospetto della moglie nei suoi confronti, anche a licenziarla sui due piedi dall’attività di commessa del suo negozio.

Col rientro della signora Franca, tutto, in casa Ricciardi, almeno in apparenza, sembrava rientrato nella normalità, tanto che, a gennaio 1946, la famiglia aveva festeggiato l’arrivo del terzo figlio, un maschietto, Antonio. Negli ultimi mesi poi, pare che la coppia ne avesse messo in cantere addirittura un quarto!

Anche se Rina Fort, grazie all’arrivo dell’incomodo, era stata scaricata dall’amante, non si rassegnò a rinunciare a lui, e i due continuarono a vedersi, meno frequentemente di prima, praticamente fino al momento del delitto. Naturalmente, per mandare avanti il negozio, Pippo aveva dovuto assumere una nuova commessa, Pina Somaschini, colei che quel sabato mattina, sarebbe stata la prima a scoprire quel macabro spettacolo in casa Ricciardi, e avrebbe dato l’allarme.

Grazie alle testimonianze dei negozianti e dei vicini di casa, le indagini della polizia immediatamente avviate, stavano cominciando a dare i loro frutti: messi al corrente delle voci sulla doppia vita del capofamiglia Giuseppe Ricciardi, marito e padre delle vittime della strage, bisognava individuare e ascoltare questa ex commessa ed ex-amante del Ricciardi, tale Caterina Fort, da tutti conosciuta come Rina. Non ci volle molto per riuscire a rintracciarla. Dapprima la ricercarono nel suo alloggio in via Mauro Macchi 89 e poi, non trovandola lì, alla pasticceria di via Settala 43, presso la quale aveva trovato da poco un nuovo impiego. La fermarono proprio quel sabato stesso, verso ora di pranzo, mentre stava prendendo un panino in un bar di fronte alla pasticceria: caricata su una jeep della Celere, la condussero, in gran fretta, presso gli uffici della Questura di via Fatebenefratelli. E l’interrogatorio vero e proprio cominciò praticamente subito, quello stesso pomeriggio del 30 novembre, a nemmeno 18 ore dall’omicidio.

La donna ammise di aver lavorato in passato per Giuseppe Ricciardi, ma che oramai non lo frequentava più da tempo e non sapeva neppure dove si trovasse. Messa alle strette, dichiarò naturalmente di essere all’oscuro del plurimo omicidio di cui la stavano ingiustamente accusando.

La lasciarono meditare in cella l’intera giornata di domenica.

Il lunedì 2 dicembre, la condussero per prima cosa sulla scena del delitto per studiarne la reazione: poi, davanti alla sua indifferenza, come se la cosa non la riguardasse minimamente, riportata nuovamente in Questura, la sottoposero ad un interrogatorio fiume, che la tenne inchiodata su una sedia per 17 ore di seguito finendo all’alba di martedì 3 dicembre. Raccontò inizialmente, solo di essere stata l’amante del Ricciardi, nel periodo che questi era da solo a Milano. Avevano anche convissuto, per mesi, poi arrivata la moglie, tutto era terminato.

Chi era Caterina Fort

Era una friulana, nata nel 1915 a Santa Lucia di Budoia, in provincia di Pordenone. Ebbe un’infanzia indubbiamente sfortunata, segnata da tragedie e lutti che probabilmente incisero nel suo equilibrio psicologico: a partire dal rogo dal quale, pare, la sua famiglia fosse riuscita a salvarsi in extremis, alla morte accidentale del padre davanti ai suoi occhi; in seguito, la sua vita fu dapprima nuovamente funestata dall’improvvisa morte, per tubercolosi, del fidanzato col quale stava per convolare a nozze, e qualche anno dopo, nuovamente devastata da un matrimonio altrettanto sfortunato con tale Giuseppe Benedet, che, all’indomani delle nozze, dando gravi segni di disturbi schizoidi, venne internato in manicomio. Decisa a cambiar vita, si era poi trasferita a Milano in cerca di lavoro, dapprima come domestica, poi come commessa di negozi. Un po’ malinconica e dall’aspetto sempre serio e triste, Rina non era bella, ma pare che avesse fascino. Del resto, la vita, fino ad allora, non le aveva riservato che dolori: a chiudere il cerchio delle sue sventure, pure la triste scoperta di essere sterile, circostanza questa, che, a posteriori, alcuni avrebbero giudicato significativa, per capire il suo carattere. Pare inoltre fosse psicopatica, e che la relazione col Ricciardi non fosse stata la prima che intratteneva con uomini già sposati. Naturalmente visse malissimo la brusca interruzione del suo rapporto col Ricciardi, l’anno prima, attribuendone ovviamente tutta la colpa alla moglie di lui che si era improvvisamente intromessa nel loro idilliaco rapporto.

Ndr.- Rabbia, del resto più che comprensibile da parte di Rina, visto che il ben servito datole dal suo amante le era costato, nel giro di ventiquattro ore, sia la perdita della casa che del lavoro. Naturale quindi, dal suo punto di vista, covare del rancore in primis, nei confronti della moglie del Ricciardi e in secondo luogo nei confronti del suo amante Pippo incapace, a suo giudizio, di gestire la situazione in modo meno traumatico per lei.

Per poter continuare a frequentare Pippo, Rina era riuscita a trovare sempre in zona, come già visto, un nuovo alloggio (in via Mauro Macchi a due passi dalla Stazione Centrale) e pure un nuovo lavoro, sempre come commessa, presso la pasticceria di un amico in via Settala, a poche centinaia di metri da via San Gregorio. Se all’apparenza, avendo ricominciato la sua routine quotidiana, pareva che la donna si fosse ripresa dal trauma dell’improvviso ritorno a Milano della moglie del Ricciardi, nel suo profondo, era ancora, a distanza di più di un anno da quel episodio, profondamente turbata per il comportamento tenuto dal suo amante nei suoi riguardi.

Quel venerdì 29 novembre, giornata fredda e piovosa, finito il lavoro in pasticceria, Rina si mise a vagare per le strade poco illuminate della zona. Era da mesi che stava rimuginando qualcosa … e rimandava, rimandava sempre … Questa volta no, aveva deciso di recarsi da lei, dalla signora Franca: sapeva che Pippo non c’era .. glielo aveva detto lui stesso che andava via per lavoro: quindi la sua rivale era sola in casa con i figli. Fra donne ci si capisce meglio …. Forse, strada facendo, Rina aveva incontrato qualcuno (non lo si saprà mai), Forse voleva unicamente parlare con la signora Franca, per mettere i puntini sulle “i” circa il suo attuale distaccato rapporto con Pippo e poi sparire per sempre dalla vita sua e di suo marito.

Giunta dinanzi l’uscio di casa Ricciardi, Franca Pappalardo fu sorpresa di vederla. Chiese le ragioni della sua visita e le ribadì nuovamente di non farsi più vedere e di non cercare più suo marito.

Rina, colpita dal tono di queste parole, pare, ebbe un mancamento: Franca, mossa a pietà, la lasciò entrare in casa e le diede un bicchiere d’acqua con limone, affinché si riprendesse dal malore. Poi Franca, evidentemente alterata – citando la frase che la stessa Fort avrebbe riferito agli inquirenti nella sua deposizione firmata – le disse: “Cara signora, lei si deve metter l’animo in pace e non portarmi via Pippo, che ha una famiglia con bambini. La cosa deve assolutamente finire, perché sono cara e buona, ma se lei mi fa girare la testa, finirò per farla mandare al suo paese“.

Fu questa frase, la molla che fece scattare la follia omicida di Caterina: ripresasi dal malore, e notata una spranga di ferro che, chissà per quale motivo, in quel momento si trovava in cucina, accecata dalla gelosia e dall’odio, iniziò a colpire pesantemente in testa la sua rivale.

Franca era stramazzata a terra ferita, quando arrivò Giovannino, il figlio maggiore in soccorso della madre. Il ragazzino si scagliò contro Rina, ma la donna impazzita, liberatasi facilmente del piccolo, indirizzò i suoi colpi micidiali anche contro di lui. Intervenne in aiuto del fratello maggiore pure Giuseppina che tentò a modo suo di contrastare quella furia assassina. Inseguita fino in cucina, anche per lei la sorte era segnata, così come anche per ‘pericoloso’ piccolo Antonio, di 10 mesi, inerme testimone sul suo seggiolone di tale assurda mattanza.

Rina fuori di sé, continuò a colpire le sue vittime con forza e determinazione, finché la casa non fu avvolta dal silenzio. Poi, non sapendo più cosa fare, uscì dall’appartamento lasciando la porta socchiusa e scendendo al pianterreno, si sedette per qualche istante su uno scalino a riflettere. Non soddisfatta del lavoro compiuto, dopo qualche minuto, ritornò sulla scena del delitto quasi per accertarsi di non aver lasciato delle prove compromettenti. Scoprì che Franca Pappalardo era ancora viva, e rantolava … anzi la stava supplicando di lasciar stare i bambini. Ma la furia omicida di Rina era cieca ed implacabile, e lucidamente colpì ancora con tutte le sue forze con quella spranga, sia lei che i suoi piccoli, infilando poi dei pannolini inumiditi in bocca a ciascuno di loro perché morissero soffocati.

Poi, passando sopra i loro cadaveri, mise a soqquadro l’appartamento per simulare una rapina, portando via soldi e qualche oggetto prezioso che lei sapeva essere custodito in qualche cassetto della camera da letto (che conosceva benissimo), non tralasciando, per ultimo, di stracciare rabbiosamente la foto di Pippo e Franca nel giorno delle loro nozze. Infine se ne tornò a casa sua e si preparò una cenetta frugale.

I riscontri

Per gli inquirenti, il mistero di quella assurda strage, fu presto risolto. Ci avevano visto giusto fin dall’inizio: l’ipotesi del delitto passionale era effettivamente la pista corretta suggerita, del resto, dal ritrovamento di quella fotografia dei Ricciardi, fatta nel giorno delle loro nozze, volutamente stracciata e lasciata lì, a terra perché si notasse, a mo’ di ‘firma‘ dell’assassino. Le cronache riferiscono che durante il primo interrogatorio della donna, condotto dal commissario dott. Serafini, lei ammise di aver lavorato per il Ricciardi, ma negò di essere ora la sua amante e di sapere dove si trovasse. Solo dopo estenuanti diciassette ore di fila d’interrogatorio, il commissario riuscì ad estorcerle, con le cattive, una parziale confessione. Secondo quanto la Fort stessa denunciò poi al suo avvocato difensore, mentre le venivano poste le domande dagli investigatori, fu malmenata da alcuni agenti e presa anche a manganellate.

Ndr. – Alla data, era ancora vigente l’art. 124 del codice di procedura penale (promulgato e pensato in epoca mussoliniana), in base al quale l’istruttoria era infatti segreta. Ciò significava che l’avvocato difensore non poteva né assistere all’interrogatorio del sospettato, né presenziare ad eventuali perizie, ricognizioni e confronti.

Alla fine, affamata, stremata e caduta in numerose contraddizioni durante l’interrogatorio fiume, si decise, dopo molte reticenze, a confessare qualcosa. Così intitolava il suo articolo il Corriere della Sera del 4 dicembre: “Caterina Fort agì da sola ma tergiversa e si contraddice”.

Comunque si trattò di una confessione parziale, dove, a suo dire, il piano era stato architettato dal Ricciardi, sia per liberarsi della moglie o comunque per spaventarla e farla tornare in Sicilia, sia per far credere a certi creditori che, essendo stato rapinato di tutto quello che aveva, non poteva pagare i debiti contratti con loro, per colpa di un destino infame. Gli affari al negozio andavano parecchio male, e sapeva che i creditori non intendevano più aspettare. Il Ricciardi aveva convinto lei e un certo Carmelo ad andare nell’appartamento per inscenare una rapina, e lui, nel frattempo, si sarebbe tenuto per un po’ lontano da Milano, giusto per crearsi un alibi, con la scusa di certi affari urgenti. Il killer non era lei, ma quel siciliano, Carmelo appunto, non sapeva se fosse parente o forse amico di Pippo Ricciardi, e, non conoscendone esattamente le generalità, non era in grado di dare altri dettagli su di lui. Insisteva nel dire che quella maledetta sera si era recata nell’appartamento della strage assieme a lui. Il suo ruolo in quella faccenda, assolutamente marginale, si riduceva a quello di semplice ‘comparsa‘, con l’unico incarico di accompagnare il vero assassino fino alla casa della vittima, e di convincere la signora Franca ad aprire l’uscio del suo appartamento. A detta della Fort era quindi il Ricciardi, la mente di quella strage, Carmelo il braccio, e lei, un ruolo praticamente trascurabile.

Davvero strano il clima in cui si svolse l’interrogatorio della Fort: non una lacrima, non una scenata, non una impetuosa protesta di innocenza, nessun dramma. Il delitto di qualche ora prima sembrava un ricordo lontano, un fatto su si dissertasse con distacco, quasi fosse una notizia letta da altri, non vissuta in prima persona.

La ricerca del mandante

Convinti che avesse fatto tutto da sola o che comunque fosse ben più pesantemente coinvolta di quanto da lei asserito, gli inquirenti non credettero ad una sola parola della confessione di Rina. Furono però costretti comunque ad accertare la veridicità della sua deposizione e a controllare la posizione di chi lei aveva nominato, anche perché quei bicchierini di liquore sporchi trovati sul tavolo durante la perquisizione dell’appartamento potevano effettivamente farli ricredere dalle loro convinzioni. Cominciarono quindi an indagare su questo presunto soggetto, tale Carmelo, che lei sosteneva essere il killer. Nel contempo la polizia si sguinzagliò anche alla ricerca del principale imputato da lei chiamato in causa, il Ricciardi, ancora introvabile. Quest’ultimo riapparve dal nulla il giorno seguente (il 4 dicembre) , totalmente ignaro di quanto era accaduto ai suoi famigliari (almeno così dava da intendere). Arrivato a casa sua, come da una normale trasferta di lavoro, fu il portiere dello stabile a fermarlo nell’androne e a renderlo edotto di quanto era accaduto: “Non salga, vada all’obitorio. Le hanno ucciso moglie e figli”. Evidentemente non aveva letto i giornali (o comunque fingeva molto bene di essere all’oscuro di tutto). I cronisti riferiscono che si dimostrò comprensibilmente sconvolto nell’apprendere tali notizie.

Fermato e sottoposto ad interrogatorio, lo trattennero a disposizione degli investigatori, in attesa che la sua posizione venisse vagliata attentamente, compreso ovviamente l’alibi del viaggio a Prato. Del resto sul suo capo pendeva l’accusa pesantissima di mandante di plurimo omicidio!

Messo al corrente della storia imbastita dalla sua ex amante, Pippo negò decisamente ogni addebito. Rincarò. a sua volta, la dose sul passato della donna dipingendola come una pazza isterica, con tantissimi problemi anche psicologici, emersi prima ancora che lui la conoscesse. Raccontò che lei stessa gli aveva riferito di essere stata seviziata dal primo marito, e di essere stata fatta oggetto di ricatti sessuali dal suo primo datore di lavoro, quando, venuta a Milano, aveva iniziato a lavorare come domestica. Secondo il Ricciardi, la Fort non aveva sopportato di essere stata scaricata anche da lui (che le era apparso evidentemente come l’ultima ancora di salvezza), e si era voluta tremendamente vendicare sulla moglie di lui e sui suoi figli.

Il presunto killer

Per quanto riguarda l’altro soggetto chiamato in causa dalla Fort, la polizia indagò fra la gente del quartiere e le amicizie di Pippo Ricciardi, per sapere se qualcuno lo conoscesse e chi mai potesse essere questo “fantomatico” Carmelo.

Dopo varie e minuziose ricerche, gli inquirenti riuscirono a scovare cinque siciliani rispondenti al nome di ‘Carmelo‘. Alla fine, uno di quei cinque, fu identificato come ilpresunto complice della Fort.

[Ndr.- Incredibile la sua identificazione, come si vedrà più avanti]

Pure lui, pare fosse un commerciante di stoffe: il suo nome era Carmelo Zappulla, all’anagrafe Giuseppe, figlio di un avvocato catanese, che viveva a Milano ed era effettivamente un lontano cugino del Ricciardi, però totalmente estraneo ai fatti accaduti.

Le dichiarazioni della donna sotto l’interrogatorio fiume, comportarono, il fermo del malcapitato, in attesa venissero fatti tutti gli accertamenti del caso sul suo conto.

La confessione firmata

La vera svolta si ebbe il giorno successivo, (il 4 dicembre) dopo ore ed ore di interrogatorio. I milanesi appresero la notizia dai giornali. Il Corriere della Sera del 5 dicembre titolava a caratteri cubitali: “Li ho ammazzati tutti io! – Caterina Fort ha firmato il verbale di confessione”. Agghiacciante il racconto della sua deposizione:

«Quella sera vagavo senza meta quando, all’altezza di via Tenca, automaticamente voltai a destra ed entrai nello stabile numero 40 di via San Gregorio, attraversai l’interno dell’andito, salii al primo piano e bussai alla porta d’ingresso della famiglia Ricciardi. La signora chiese chi fosse, poi aprì la porta. Entrai porgendole la mano ed ella mi salutò cordialmente. Ricordo che reggeva in braccio il piccolo Antoniuccio. Mi introdusse in cucina facendomi sedere, mentre gli altri due bambini giocavano fra loro. Appena seduta avvertii un lieve malessere, tanto che la signora Pappalardo mi diede un bicchiere con acqua e limone. Quindi ella volle chiarire la stranezza della mia visita: «Cara signora» – disse – «lei si deve metter l’animo in pace e non portarmi via Pippo, che ha una famiglia con bambini. La cosa deve assolutamente finire, perché sono cara e buona, ma se lei mi fa girare la testa finirò per mandarla al suo paese». Preciso che prima di porgermi il bicchiere, la signora depose il bambino sul seggiolone e dopo aver parlato mi portò dalla cucina una bottiglia di liquore allo scopo di offrirmi da bere. Quindi ritornò nella camera da pranzo per prendere un cavatappi, non avendolo trovato in cucina. A questo punto, mentre la Pappalardo era nella stanza da pranzo, ruppi il collo della bottiglia di liquore e ne versai in abbondanza. Accecata dalla gelosia dalle parole poco prima rivoltemi dalla Pappalardo, oltre che eccitata dal liquore, mi alzai andandole incontro. Giunta nell’anticamera l’incontrai mentre tentava di venire in cucina. Alla mia vista, essa si spaventò, indietreggiando, mi avventai sopra di lei e la colpii ripetutamente alla testa con un ferro che avevo preso in cucina e di cui non sono in grado di precisare le dimensioni. La Pappalardo cadde tramortita sul pavimento, io continuai a colpirla. Il piccolo Giovannino, mentre colpivo la madre, si era lanciato in difesa di lei afferrandomi le gambe. Con uno scrollone lo scaraventai nell’angolo destro dell’anticamera e alzai il ferro su di lui: alcuni colpi andarono a vuoto e colpirono il muro, altri lo raggiunsero al capo. Preciso di aver abbattuto prima Giovannino; poi entrata in cucina, colpii la Pinuccia; ad Antoniuccio, seduto sul seggiolone, infersi un solo colpo, in testa. Frattanto Giovannino si era alzato dall’angolo dove giaceva, per cui calai su di lui altri colpi, facendolo stramazzare al suolo esanime con la testa presso la porta della cucina. La Pinuccia, colpita in cucina, era caduta riversa accanto al tavolo. Terrorizzata dal macabro spettacolo, scesi le scale e mi portai davanti alla porta del retrostante negozio, subito a destra della scala. Dall’interno il cane abbaiava rabbiosamente. Avrei voluto tornare sul luogo dell’eccidio, ma sbagliai strada e mi ritrovai sui gradini che portano alla cantina. Rimasi seduta sul primo gradino pochi attimi per riprendere fiato, poi risalii le scale dell’appartamento, nel quale le luci erano accese come le avevo lasciate. La signora Pappalardo e i suoi tre figli non avevano esalato l’ultimo respiro. Entrai nella camera da letto, mi tolsi le scarpe e ne calzai un paio del Ricciardi, quelle dalle sette suole. Sulle spalle, sopra il cappotto, mi gettai una giacca, poi aprii diversi cassetti asportando una somma imprecisata di denaro e alcuni gioielli d’oro. Misi a soqquadro la casa intera, non so a quale scopo. Non era ancora morto nessuno: il piccolo respirava, la signora si dimenava, la Pinuccia rantolava. La Pappalardo fissandomi con occhi sbarrati diceva sommessamente: «Disgraziata! Disgraziata! Ti perdono perché Giuseppe ti vuol tanto bene.» Poi soggiunse «Ti raccomando i bambini, i bambini…». Mi chiese aiuto la signora, mentre continuava a dimenarsi. Singhiozzava, poi si mise bocconi. Mi diressi verso la camera da letto e passai su di lei con tutto il peso del mio corpo. Essa non parlava più, ma respirava ancora. Senza rendermi conto di ciò che facevo, rovesciai sul viso delle vittime un liquido, e prima di allontanarmi definitivamente ficcai loro in bocca dei pannolini imbevuti dello stesso liquido. Rimisi quindi le scarpe nel comodino e la giacca al posto in cui l’avevo trovata. Le vittime agonizzavano ancora quando accostai la porta e discesi le scale. Andai a casa, mangiai due uova fritte con grissini. La notte non potei dormire. Il giorno seguente mi recai normalmente al lavoro…»

[ rif. – Wikipedia ]

Il quotidiano riportava: “La Questura comunica: Le indagini relative al delitto di via San Gregorio hanno finora accertato in modo irrefutabile la responsabilità della Rina Fort, a cui carico, oltre alle ripetute e dettagliate, seppur finora non complete confessioni, stanno risultanze di fatti inconfutabili. Tali indagini proseguono per l’accertamento di altre responsabilità, finora non sufficientemente chiarite”. Secondo l’articolista …”Sì, li ho ammazzati tutti io! – Ha gridato finalmente la belva. Le sue deposizioni sono state messe a verbale, e dopo alcuni minuti di esitazione, ha firmato ……Ma non ha ritrattato i particolari in precedenza forniti per far credere alla presenza di un uomo e poi di un secondo, sopraggiunto all’ultimo momento.

Intanto, fatte le autopsie sui cadaveri ed espletate le formalità di rito, il giorno 10 dicembre, il magistrato autorizzò finalmente i funerali delle quattro vittime. Questi si svolsero il 14 dicembre alle due del pomeriggio, nella chiesa di San Gioachino (all’incrocio fra via Fabio Filzi e via della Liberazione). Alle esequie parteciparono alcune autorità ed anche il Sindaco di Milano, Antonio Greppi. Finita la funzione, le bare, trasportate alla Stazione Centrale, furono caricate su un treno diretto a Catania, dove vennero infine inumate.

E così, al termine delle indagini preliminari condotte dalla Questura di Milano, in attesa dei tempi lunghi del processo, finirono ‘ospiti‘ a San Vittore fin da subito i due principali indiziati della strage:

– Caterina Fort , esecutrice materiale (rea confessa)

– Giuseppe Ricciardi, presunto mandante (reato da accertare)

e, dal 24 dicembre giorno della sua cattura), il terzo indiziato:

– Carmelo Zappulla, presunto esecutore materiale (reato da accertare)

Grazie alla delazione dell’amante, Giuseppe Ricciardi si farà 18 mesi di reclusione a San Vittore per dar tempo alla giustizia di scoprire la sua totale estraneità ai fatti. Non si troverà nulla suo conto: la sua posizione verrà archiviata dopo la fase istruttoria e liberato con tante scuse Tuttavia la condanna morale non lo abbandonerà mai per il resto dei suoi giorni.

Anche Carmelo Zappulla, si farà 18 mesi di piacevole soggiorno a San Vittore e nonostante le ricerche, pure sul suo conto, non si trovò uno straccio di prova per cui, alla fine, venne scagionato. Ma nessuno lo ripagò mai per la gogna mediatica riservata a chi è stato accusato di essersi macchiato di un delitto così odioso.

Il processo

Passarono più di tre anni dal delitto prima che, il 10 gennaio 1950, davanti alla 1a Corte d’Assise di Milano, si desse finalmente inizio al processo contro Caterina Fort, per la strage di San Gregorio.

Non aveva trascorso solo a San Vittore quei tre anni in attesa venisse avviato il processo a suo carico. In effetti l’avevano inviata per diverso tempo al manicomio criminale di Aversa, per essere sottoposta ad esami per la verifica della sua stabilità mentale: dopo un lungo periodo di osservazione la perizia psichiatrica svolta sulla Fort ad opera del professor Filippo Saporito direttore di quel manicomio giudiziario aveva tolto di mezzo ogni dubbio: era «assolutamente sana di mente», dalla «biografia complessa e accidentata» e di una «intelligenza superiore alla media».

Questo fu fatto per fugare in anticipo ogni possibile richiesta da parte della difesa di perizia psichiatrica per l’imputata, nel tentativo di riuscire a diminuirle la pena, se trovata temporaneamente incapace di intendere e di volere.

Il difensore di Caterina era l’avvocato Antonio Marsico, che proprio dall’esperienza pre-processuale di questo caso, scrisse un interessante libretto che, fra la fine degli anni Quaranta e gli inizi degli anni Cinquanta, ebbe una certa risonanza negli ambienti giudiziari.

Dino Buzzati, che seguiva il caso Fort fin dalle sue prime battute, scrisse sul Corriere della Sera: «Dalla portina, alle 9.30, una donna entra nella gabbia. Ha un paltò nero, un poco infagottato. Una sciarpa di lana giallo chiaro, gettata sulla spalla, le copre metà faccia. Tiene la testa china e si nasconde gli occhi con le mani, nere anch’esse per i guanti di filo. Pure i capelli, spartiti lateralmente con cura e raccolti sulla nuca, sono neri. Sembra una di quelle penitenti che si vedono inginocchiate nell’angolo più buio della chiesa dalle cinque del mattino. Invece è Rina Fort, la «belva»

Al grido di «Assassina, a morte!», venne accolta dalla folla, quando la Fort entrò in aula per la prima udienza del processo

Preliminarmente fu affrontato il problema se accettare o meno la richiesta del Ricciardi (che voleva ottenere il risarcimento per la perdita dei suoi tre figli) di costituirsi parte civile. Dal momento che l’istruttoria lo aveva scagionato, cioè lo aveva ritenuto estraneo a quel disegno criminoso sul quale puntava viceversa la difesa della Fort, l’accettazione della sua costituzione, provocò le vivaci proteste dell’avvocato della difesa e anche del pubblico che, assiepato dentro e fuori il Palazzo di Giustizia, riteneva quell’uomo spregevole e indegno padre di famiglia.

La prima domanda che venne rivolta a Caterina Fort fu se avesse o meno commesso i fatti di cui era imputata. Naturalmente si dichiarò innocente dei delitti ascrittile, iniziando a raccontare ai giudici la sua verità su via San Gregorio: quella maledetta sera del 29 novembre, dopo aver preso accordi con Pippo per inscenare la rapina, era uscita, assieme ad una amica, dalla pasticceria dove aveva trovato lavoro come commessa. Intorno alle 18.30. Rincasando, era stata affiancata dal fantomatico Carmelo in via Felice Casati, e da quello aveva accettato una sigaretta. Sigaretta evidentemente doveva essere “drogata”, considerando il senso di stordimento che la pervase dopo averla fumata: come imbambolata seguì Carmelo, che la condusse in via San Gregorio 40, e lì si perdevano i suoi ricordi, fotogrammi sparpagliati e sconnessi. Ricordava sì di aver colpito con tutte le sue forze solo la signora Franca, non i bambini, poi solo rumori e colpi dappertutto. Le pareva che nelle stanze vi fosse un altro uomo, forse un amico di Carmelo, ma non sapeva neppure descrivere chi fosse questo presunto complice. Era certa solo che, ad un tratto, si era ritrovata a terra semisvenuta, e che poi Carmelo l’aveva rianimata porgendole un bicchiere …..

Il Presidente le contestò le notevoli discrepanze tra il racconto fatto in aula, e la deposizione che, all’epoca dei fatti, aveva rilasciato presso gli uffici della Questura. Lei attribuì il fatto all’essere stata maltrattata dalla polizia, che le aveva estorto una confessione dopo un interrogatorio durato quasi venti ore, in condizioni disumane e senza poter tenere testa alle manganellate degli agenti. Quest’ultima era naturalmente la sua verità ….

Ancora Dino Buzzati annotava … ‘Gli avvocati parlano, parlano: «Quadruplice omicidio… massacro… vittime innocenti».. Di chi stanno parlando? Ode, non ascolta, Rina Fort. Non trema, non piange, non ha un palpito. Soltanto rotea adagio intorno i suoi sguardi bovini‘

Il difensore della Fort cercò di fare del suo meglio durante tutto il processo. per tentare di allegerire la posizione della sua assistita. Indubbiamente difficile difendere l’indifendibile! In ogni modo, pur consapevole delle difficoltà, l’avvocato Marsico puntava a dimostrare che la Fort non era stata sola, in quelle stanze maledette. Voleva cioè provare che altri erano, quella sera, con lei, forse proprio un complice affiancatole dal Ricciardi, secondo i suoi piani criminosi. E per fare ciò, mise in luce un fatto fino ad allora abilmente schivato dall’accusa. Durante il sopralluogo nei locali di via San Gregorio, era stata rinvenuta una penna stilografica, che si era appurato non appartenere nè alla signora Pappalardo, nè al Ricciardi, né, ovviamente, alla Fort. Quindi doveva essere di qualcuno che, quella sera, si era introdotto nell’appartamento assieme alla Fort, e che nel parapiglia, l’aveva senz’altro smarrita.

Ma l’accusa sostenne che quella penna poteva benissimo essere caduta ad uno dei tanti (troppi) giornalisti e curiosi che si erano precipitati nel locale la mattina dopo il massacro, prima ancora che le forze dell’ordine potessero isolare e preservare la scena del delitto.

Quanto a Giuseppe Ricciardi, in sede processuale, questi confermò il suo alibi: era effettivamente a Prato per lavoro. Negò con toni accorati di aver mai preso parte a qualunque progetto omicida nei confronti della propria famiglia. Tuttavia la sua figura non apparve così limpida alla Corte, se si considerano certe sue reazioni (naturalmnte spontanee). Quando ad esempio arrivò sulla scena del delitto, parve più preoccupato di capire quali e quanti preziosi fossero spariti da casa sua, che non affranto per aver perso i propri cari. Portato poi in Questura, nonostante lo avessero informato che Rina Fort era la principale indiziata, si era precipitato tra le braccia della donna, singhiozzando e gridando «Rina mia!»

Insomma, nessuno pareva credere all’esistenza di complici: la Fort era veramente sola quella sera? Per la giustizia italiana la risposta era sì!

Del resto, ad avvalorare questa tesi, intervenne l’avvocato della vedova di quel presunto killer Carmelo Zappulla. Il poveretto che, seppur innocente, grazie alla Fort, si era fatto 18 mesi di galera a San Vittore, era morto poco dopo la scarcerazione.

Pensando che la cosa potrebbe capitare a chiunque, la storia che coinvolse il suo assistito in questo contesto, vale davvero la pena di essere raccontata:

INCARCERATO PER IL PROPRIO NOME.

Il difensore volle ripercorrere il calvario subito dal Zappulla, a partire dalla sera del 24 dicembre, vigilia del Natale, in cui venne prelevato da casa sua e portato in questura proprio a causa del suo nome, Carmelo, lo stesso che Rina Fort aveva attribuito al complice della sera del delitto. Ma questo è nulla!

ASSURDITA’ TUTTE NOSTRANE

Il grottesco della storia fu che il povero Carmelo, messo in una stanza con altri personaggi (tra cui due poliziotti in borghese), in un confronto all’americana, non venne neppure riconosciuto dalla Fort come suo complice: alla richiesta di indicare tra i presenti chi fosse il complice Carmelo, lei additò con convinzione uno dei poliziotti! Carmelo poteva stare tranquillo, non era lui la persona che cercavano! Invece no! Il bello deve ancora venire!

Riportata in carcere e “informata” dalle voci delle compagne che il riconoscimento era andato male, chiese di poter ritrattare e ritentare il confronto all’americana (manco fosse una lotteria). Il tragico è che glielo concessero! Questa seconda volta infatti, indicò il Carmelo ‘giusto’, lo Zappulla appunto, che per questo scherzetto si fece 18 mesi di galera, prima di essere scarcerato con tante scuse. Poco dopo essere uscito di galera, come già detto, morì!

La requisitoria

La cronaca riferisce che il procuratore generale De Matteo, dopo aver minuziosamente ripercorso tutte le varie fasi della vicenda, concluse la sua requisitoria (durata ben cinque ore), con una richiesta di ergastolo per l’imputata: la sola che, secondo l’accusa, quella drammatica sera del 29 novembre 1946, scatenò nella casa di via San Gregorio, la propria furia e follia omicida, contro Franca Pappalardo e i suoi tre bambini. Gli altri personaggi tirati in causa nei vari interrogatori e nelle diverse versioni date dalla Fort, non erano che «ombre e menzogne» inventate dalla «belva». Persino il coinvolgimento del Ricciardi, cui l’accusa in ogni caso, riconosceva la responsabilità morale della tragedia, alla fine dei fatti, era assolutamente inesistente. «“Cosa vuoi Rina Fort? ” disse Il procuratore De Matteo, scagliandosi contro la donna china e silenziosa nella gabbia degli imputati, senza lasciarle scampo, “Vuoi che prestiamo fede alle tue parole? Dobbiamo condannarti solo per lesioni semplici a Franca Pappalardo, con la discriminante della legittima difesa e assolverti, per insufficienza di prove dalla strage dei bambini Ricciardi? No, Rina Fort, è troppo”. Nessuno si era mai rivolto a lei con così tanta veemenza.

Rina Fort non disse una parola mentre scendeva la ripida scaletta che porta dall’aula nei sotterranei. Non una lacrima, nulla! Un carabiniere la teneva per un braccio, perché il suo passo era strascicato e pesante.

Quando, come di rito, al termine del dibattimento, le fu data l’ultima parola, Rina Fort se ne uscì con una sorta di amaro, spregiudicato proclama: «Potrei dire che non ho paura della sentenza. Faranno i giudici. Mi diano cinque anni o l’ergastolo, a che può servire? Ormai sono la Fort!»

La sentenza

Quando Il 9 aprile 1952, il presidente Marantonio iniziò la lettura della sentenza, Rina Fort, tenendo una Bibbia fra le mani, ascoltò senza batter ciglio o versare una lacrima, il verdetto: colpevole di omicidio volontario nei confronti della signora Franca e dei piccoli Giovanni, Giuseppina, Antonio, e di simulazione di reato per quanto riguardava la rapina e di calunnia a danno di Giuseppe “Carmelo” Zappulla. La condanna fu l’ergastolo con isolamento diurno per sei mesi, interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale. Rina restò indifferente, come se la cosa non la riguardasse minimamente: evidentemente se lo aspettava!

Carmelo Zampulla (quello che lei accusava essere stato il killer – ormai morto da anni) e Giuseppe Ricciardi (che lei aveva additato agli inquirenti come il mandante della strage), furono definitivamente prosciolti da ogni accusa, non avendo trovato assolutamente nulla a loro carico, nonostante ancora diversi rilievi degli inquirenti sulla scena del delitto, non fossero del tutto giustificati, permanendo effettivamente dubbi che una donna, da sola, avesse potuto compiere un simile massacro, con così tanta, inusitata violenza.

Relativamente a questo caso, fu avanzata una lamentela alla Camera dei Deputati da parte del giurista Piero Calamandrei, fondatore del Partito d’Azione, a causa dell’interrogatorio svoltosi in Questura. Ne seguì anche un’inchiesta e la solita polemica politica.

Il successivo ricorso alla Corte di Cassazione, davanti alla Corte d’Assise di Bologna, preso in esame il 25 novembre 1953, non fece che confermare la sentenza per i tre imputati: per la donna venne confermato l’ergastolo, mentre sia Giuseppe Ricciardi che il fu Carmelo Zampulla, vennero definitivamente prosciolti da ogni addebito.

Continuando a ribadire di non essere stata lei l’unica responsabile della strage, e soprattutto di non aver ucciso lei i tre bambini della Pappalardo, Rina Fort scriverà al proprio avvocato: «Non è la quantità della pena che mi spaventa. C’è una parte del delitto che non ho commesso e non voglio». La cronaca riferisce che ai suoi ripetuti tentativi di discolpa nel corso del processo, l’avvocato di parte civile Armando Radice le avrebbe risposto con queste lapidarie parole: «Vorremmo crederle, signora. Ma lei in coscienza sa di aver ucciso i bambini. I guanti neri che coprono le sue mani vogliono far tacere la sua coscienza. Perché il guanto nero che fascia la mano, è il rifiuto di ciò che quella mano ha fatto»

L’esecuzione della pena

Rina Fort si fece in tutto quasi 29 anni di galera. Scontò i primi dieci anni della sua pena, nella Casa Circondariale ‘Capanne’ di Perugia, per poi essere trasferita, per motivi di salute, nel carcere di Trani, che godeva di condizioni climatiche indubbiamente più favorevoli. Trascorse i suoi ultimi anni nel carcere delle Murate di Firenze. Caratterialmente un soggetto difficile, non si capì mai se si pentì realmente o meno, di quel suo premeditato gesto di follia.

Finalmente riuscì ad ottenere, dalla famiglia Pappalardo, il perdono che aveva loro più volte richiesto. Conoscendo il soggetto, rimase il dubbio se fece la richiesta di perdono alla famiglia della vittima in segno di reale pentimento o unicamente per poter, fare, in caso di accoglimento della sua richiesta, domanda di grazia al Presidente della Repubblica.

Grazia che Il 12 settembre 1975, l’allora Presidente della Repubblica Giovanni Leone, le concesse per buona condotta. Quello stesso anno, qualche mese prima del suo rilascio, era morto Giuseppe Ricciardi, il suo ex-amante, che nel frattempo, dopo i 18 mesi di custodia cautelare scontati a causa sua, s’era rifatto una vita, essendosi risposato e avendo avuto da quest’ultimo matrimonio, anche un altro figlio.

Dal 1975, ritornata in libertà all’età di 60 anni, chiese unicamente di essere dimenticata, Per tentare di passare inosservata, cambiò anche cognome, facendosi chiamare Rina Benedet dal cognome di Giuseppe Benedet, l’ex marito psicotico. Visse a Firenze, il resto dei suoi giorni, una vita riservata presso una famiglia che l’aveva accolta dopo la scarcerazione, facendosi chiamare anche Rina Furlan.

Morì per infarto a Firenze il 2 marzo 1988: non aveva ancora compiuto 73 anni, decisamente tutti da dimenticare, tristi e mal vissuti.

Per l’Italia si chiudeva così definitivamente il primo grande caso di cronaca nera del dopoguerra,

Classe 1941. Laureato in ingegneria elettronica: triestino di nascita, milanese di adozione. L’interesse per la storia, l’arte e la natura, ha sempre destato la mia curiosità e passione, fin da giovane. Ora che non lavoro più, e posso dedicare maggior tempo ai miei hobbies, mi diletto a fare ricerche storiche sulla città, sui suoi costumi, sui suoi monumenti, su come viveva la gente, sugli aneddoti poco noti, sui personaggi che, in vario modo, hanno contribuito a rendere Milano, la città che è oggi, nota in tutto il mondo.

Cosa stai cercando?

Mappe personalizzate di Divina Milano

Scopri curiosità, personaggi e luoghi sulla nostra mappa. Cliccando sulle icone leggi un piccolo riassunto e puoi anche leggere tutto l’articolo.

Il centro

Il Castello