Il caso ‘Michele Cammarata’

Sommario

TogglePremessa

Erano passati solo pochi mesi dal massacro di via San Gregorio (29 novembre 1946), il primo delitto passionale del dopoguerra, caso che aveva fatto tanto scalpore in città per l’efferatezza con cui una donna, Rina Fort, rea confessa, aveva distrutto, in un momento di lucida follia omicida, la famiglia del suo amante, che ecco riempire le pagine di cronaca nera di tutti i quotidiani di Milano, con un secondo caso dello stesso tipo, quello del delitto Polidoro (9 agosto 1947) compiuto, da un ingegnere, tale Michele Cammarata, pure lui reo confesso, caso questo, classificato e giudicato come ‘delitto d’onore‘. Totalmente diverso dal precedente, per l’estrazione borghese dei protagonisti coinvolti, fu, pure questa, una vicenda seguitissima dal pubblico, che, nonostante fosse da poco uscito dagli orrori della guerra, era, pur sempre, alla perenne ricerca di torbide emozioni.

Il Codice Penale italiano in quegli anni (Codice Rocco), prevedeva ancora il cosiddetto “delitto d’onore“, espressione questa, usata per indicare un particolare tipo di omicidio, che, poiché causato per difendere “l’onore” risultava in una pena minore per l’assassino. Il Codice Penale stesso all’articolo 587 recitava: “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.”

In altre parole, fino al 1981, l’art. 587 del Codice Penale Rocco, in vigore dal 1930, concedeva, in caso di ‘omicidio per disonore’, uno sconto della pena. In questo modo, lo Stato giustificava, parzialmente, il delitto stesso.

Il 5 settembre 1981, in Italia vennero aboliti il delitto d’onore e il matrimonio riparatore, due lasciti legali del Codice Rocco. La loro abolizione fu considerata un punto di svolta fondamentale per i diritti della persona in generale e delle donne in particolare.

Il fatto

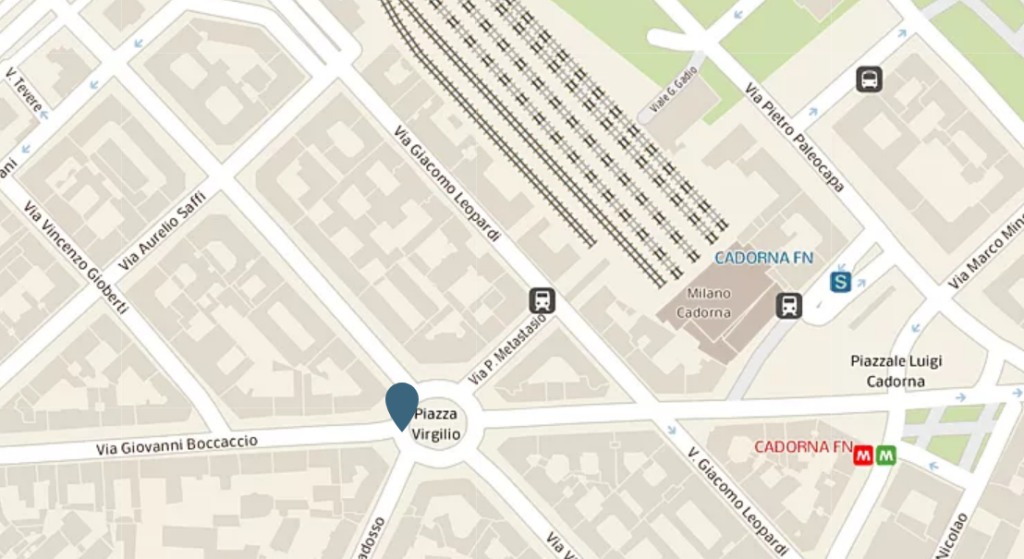

Era da poco passata la mezzanotte del sabato 9 agosto 1947, a Milano, che, all’angolo fra via Boccaccio e via Leopardi (zona Cadorna), si era fermato un taxi: dopo aver pagato, era sceso dalla vettura, un uomo non alto e piuttosto mingherlino, recando con sé una borsa da ufficio. Era Michele Cammarata, un ingegnere di 43 anni. Ripartito il taxi, aveva proseguito a piedi sino al num. 14 di via Leopardi, quindi, vedendo dalla strada che le finestre dell’appartamento al terzo piano erano spente, si mise in paziente attesa, ritornando sui suoi passi sino all’angolo con via Boccaccio e quindi, passeggiando su e giù, sino alla vicina Piazza Virgilio.

Pur essendo quella una zona centrale, il traffico a quell’ora era ormai quasi nullo e molto rari pure i passanti che incrociava. Era ormai passata l’una, quando, mentre si trovava lungo via Boccaccio, vide in distanza nell’oscurità, una coppia che si avvicinava lentamente discorrendo allegramente. Nel silenzio della notte, qualunque rumore si amplifica. Dalla voce di lei, riconobbe quella di sua moglie Emma, accompagnata da un uomo, quasi sicuramente il suo amante, tale Vincenzo Polidoro. Nascondendosi in un androne, li lasciò passare e poi, senza farsi notare, si mise a seguirli a distanza, studiando attentamente le loro mosse: i due chiacchieravano felicemente, dapprima mano nella mano, poi il braccio di lui sulla spalla di lei … un’intimità quella, insopportabile … che gli faceva male: ogni loro risata, per un siciliano come lui, che adorava sua moglie sopra ogni cosa, era davvero come un colpo al cuore. Sentiva di essere ancora innamoratissimo di lei, come quando l’aveva incontrata per la prima volta, vent’anni prima, nel lontano 1927. Di fronte a quella scena, non riuscì ad aspettare un secondo di più: si avvicinò a loro da dietro, estrasse dalla borsa che aveva con sé, la sua pistola, una Walther calibro 6,35 con 10 colpi, e, quasi affiancandosi alla coppia, la puntò contro il rivale. A questo punto non si sa con certezza come siano andate le cose realmente: si trattò comunque di una questione di un paio di secondi al massimo. Pare, da alcune testimonianze raccolte, che il Polidoro, accortosi della presenza dell’uomo alla sua sinistra, a pochi passi da lui, sentendosi minacciato da un’arma puntata contro , avesse avuto una reazione istintiva, e, prendendo il suo aggressore per il bavero della giacca, avesse accennato ad un inizio di colluttazione. Mentre entrambi sbilanciandosi finivano a terra, si era sentito echeggiare un colpo di pistola che si sarebbe rivelato mortale. Mentre il Polidoro restava sul selciato colpito al petto, in un lago di sangue, il Cammarata, rialzatosi, non ancora soddisfatto, aveva rivolto l’arma contro sua moglie, rimasta comprensibilmente atterrita dinanzi a quella scena, tentando di far fuoco pure contro di lei: aveva premuto nuovamente il grilletto della pistola, ma, per fortuna della donna, il colpo non era partito: l’arma si era inceppata.

Chi era Michele Cammarata

Era nato nel 1904 a Cerami, un piccolo comune di meno di 2.000 abitanti, facente parte del libero consorzio comunale di Enna in Sicilia.

Ndr. – Il libero consorzio comunale di Enna è, come dice lo stesso termine, un consorzio di 20 comuni (per un totale di oltre 150.000 abitanti) della Sicilia orientale, con capoluogo Enna. È subentrato, nel 2015, alla soppressa provincia regionale di Enna.

Il tamburino siciliano

Ancora giovanissimo, probabilmente arruolato come fattorino porta-messaggi, fra le trincee (tipo il tamburino sardo di nota memoria, raccontato dal De Amicis, nel libro Cuore), era stato gravemente ferito durante la Prima guerra mondiale, al punto che, a causa di questo incidente, nel corso degli anni successivi, era stato sottoposto a vari interventi chirurgici. Era comunque riuscito a completare gli studi, laureandosi in ingegneria. A parte la ferita riportata nella Grande Guerra, aveva diversi problemi di salute dovuti anche ad un altro incidente, questa volta motociclistico, in cui era rimasto coinvolto nel 1925, cose queste che, a causa delle frequenti assenze per motivi di salute, gli crearono seri problemi per l’ottenimento di un lavoro stabile. Nel 1927, s’innamorò di Emma, figlia del generale d’aviazione Luigi Pinto della Regia Aeronautica. Nel 1929, i due si sposarono. L’anno successivo, nacque la loro prima figlia, Giulietta, e, a distanza di due anni (nel 1932), la seconda, Elena.

Maggiore del genio in Africa Orientale

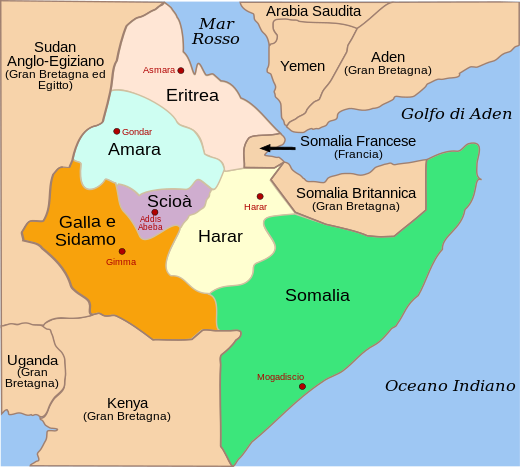

Dato che i suoi guai fisici derivavano dall’impegno profuso per la patria durante la Prima guerra mondiale, nel 1938, lo Stato italiano gli offrì un ottimo impiego in Africa Orientale Italiana (era così chiamato l’insieme delle tre colonie: Eritrea, Somalia e l’appena conquistata Etiopia).

Sicuramente, era riuscito ad avere quel posto, grazie alla pressante raccomandazione del generale Luigi Pinto, suo suocero. Infatti, fu grazie a lui, che Michele, arruolato nel genio militare, pur svolgendo in Africa Orientale un incarico praticamente civile, ottenne il grado di maggiore, e tutti i benefits relativi. Era di stanza a Mogadiscio, in Somalia, ove svolgeva un’attività puramente amministrativa. Vivendo in una lussuosa abitazione, ove era servito e riverito da domestici locali, decise di fare venire lì la famiglia (la moglie Emma e le loro due bambine Giulietta ed Elena, rispettivamente di otto e sei anni). Quelli, furono pochi anni ma decisamente sereni, sicuramente i migliori della sua vita: l’unico rimpianto per lui, fu che durarono troppo poco!

Chi era Vincenzo Polidoro

Vincenzo Polidoro (Enzo per tutti), era nato a Desenzano nel 1890 da genitori benestanti, ma, praticamente da sempre, viveva a Milano e di professione, esercitava come avvocato civilista. Si era sposato con Maria Monsellini, una decina d’anni più giovane di lui, pure lei ricca, di origini veneziane, da cui, nel 1928, aveva avuto un figlio, Gianluigi. Pure Enzo, per la professione che faceva, era indubbiamente molto facoltoso: i cronisti riferiscono che, nemmeno durante la Seconda guerra mondiale, mai intese rinunciare a trascorrere ogni fine settimana con la sua famiglia, nella casa di proprietà a Gardone (sul lago di Garda), o in quella in montagna, all’Aprica.

Fu proprio in quest’ultima ridente località alle pendici delle Orobie, che sua moglie Maria fece la conoscenza nel 1943, di Emma Cammarata, da poco tornata con un piroscafo in Italia. Nel corso della Seconda guerra mondiale, a seguito dell’invasione, nel 1941, delle nostre colonie da parte degli inglesi (e il conseguente precoce crollo dell’impero italiano), il marito Michele Cammarata era finito in un campo d’internamento britannico, mentre Emma, costretta ad abbandonare l’Africa, era tornata in patria. con le figlie.

NOTA STORICA

Con l’entrata in guerra del Regno d’Italia, il 10 giugno del 1940, e l’inizio delle ostilità con Francia e Gran Bretagna, la colonia dell’Africa Orientale Italiana (A.O.I.) si trovò in una posizione periferica rispetto al teatro europeo e circondata dalle colonie britanniche di Sudan, Somaliland e Kenya. Le numerose ma deboli forze coloniali italiane sotto il comando del viceré d’Etiopia Amedeo di Savoia, dovettero così confrontarsi con le mobili ed equipaggiate truppe del generale inglese Archibald Wavell, I britannici, che nell’estate 1940 avevano esigue forze nell’area, consideravano la colonia italiana una spina nel fianco che avrebbe potuto creare problemi per le rotte di rifornimento nel Mar Rosso e da cui sarebbe potuto partire un attacco che attraverso il Sudan avrebbe minacciato l’Egitto ed il canale di Suez, su cui gravava contemporaneamente la minaccia delle forze italo-tedesche in Libia. Così, dopo un’iniziale fase difensiva, Londra rinforzò le proprie forze nel Corno d’Africa con l’afflusso di truppe indiane e delle altre colonie africane, tutte modernamente armate e completamente motorizzate. Potenziate, le forze britanniche passarono all’offensiva nel febbraio del 1941, sferrando un doppio attacco alle colonie italiane di Eritrea e Somalia, dove con relativa facilità conquistarono entrambi i territori, per poi convergere verso le zone centrali dell’Etiopia. Dopo aver preso la Somalia, le forze britanniche del fronte sud, entrarono ad Addis Abeba il 6 aprile 1941 e, successivamente, si concentrarono, assieme a quelle del fronte nord, nell’eliminare gli ultimi centri di resistenza, in cui le forze italiane superstiti, si erano rifugiate. Nelle settimane successive, vennero quindi espugnati gli ultimi presidi italiani sull’Amba Alagi, nel Galla e Sidama e a Gondar; il 5 maggio 1941, cinque anni dopo l’entrata di Pietro Badoglio nella capitale etiope, il negus Hailé Selassié tornò ad Addis Abeba, ristabilendo, simbolicamente, il suo trono di imperatore d’Etiopia e decretando la fine dell’Africa Orientale Italiana.

Nell’estate del 1943 quindi, Emma si trovava in vacanza all’Aprica, in Valtellina, con le due figlie e fu proprio lì, che conobbe Maria Polidoro.

Le due donne, come spesso accade, ritrovandosi con i figli, cominciarono a darsi appuntamento per fare passeggiate e qualche piccola escursione in montagna, condividendo insieme nuove esperienze. Accorgendosi di avere interessi comuni, finirono naturalmente col diventare amiche.

Fu così che, iniziando a frequentarsi più assiduamente e a scambiarsi confidenze, Maria venne a sapere che Emma, un pò in ristrettezze data la situazione del momento, era alla ricerca sia di un appartamentino a Milano per sé e le figlie, che di un lavoro temporaneo, in attesa del ritorno di Michele dall’Africa. Parlandone col marito, entrambi i Polidoro si offrirono di dare ospitalità, per tutto il tempo necessario, alla nuova amica e alle sue figliole, nella loro grande casa milanese (sette stanze), al terzo piano di via Leopardi 14, in zona Cadorna, a due passi dalla stazione Nord.

Emma Cammarata ospite dei Polidoro

Fu così che, trasferitasi in casa loro, Emma Cammarata ebbe modo di conoscere un po’ meglio la famiglia che la ospitava. Le accadeva spesso di restare sola con l’avvocato, un tipo molto simpatico, favorita dal fatto che l’amica Maria, andava frequentemente in viaggio col figlio Luigi, di alcuni anni più grande delle sue figlie. In verità, pare che da tempo, la convivenza fra i due coniugi, stesse trascinandosi stancamente, a causa probabilmente, di varie piccole incomprensioni emerse negli anni della convivenza. I frequenti viaggi di Maria, erano, più che altro, un modo per lei, sia per interrompere la routine quotidiana, che per evitare i frequenti litigi col marito, un pretesto come un altro, per prendersi di tanto in tanto ‘una boccata d’ossigeno‘. A quanto Emma aveva capito, lei spesso si andava a rifugiare nella sua casa di Venezia o in quella sul lago di Garda.

La tresca amorosa

Così, la semplice simpatia fra l’avvocato Vincenzo, (cinquantacinquenne, soggetto un po’ sui generis, calvo, alto, affascinante con quel suo particolare monocolo d’oro che portava sempre, dai modi galanti e un po’ all’antica), ed Emma (aitante quarantenne, bella, alta, bionda, curata e sempre molto elegante), non tardò a tramutarsi ben presto, in una passione travolgente.

La moglie scopre tutto

Forse insospettita da qualche furtivo sguardo d’intesa colto fra la sua amica ed il marito, o da qualche atteggiamento ritenuto troppo confidenziale sfuggito ad Emma nei confronti di Enzo, lei presente, fatto sta che Maria, frugando un giorno in un cassetto della scrivania del marito, scoprì, tra la sua corrispondenza, alcune lettere compromettenti, nelle quali proprio la sua amica Emma, dichiarava tutto il suo amore per lui.

Sicuramente pentita di essersi incautamente lasciata impietosire da quella donna, al punto di aver addirittura convinto il marito a dare il suo assenso all’insediamento dell’amica e delle sue figlie in casa loro, volendo vederci più chiaro, chiese a lui spiegazioni di quelle lettere.

Inutile dire che, per colpa di Emma, fra i due coniugi scoppiò una lite violenta. Anche se il divorzio, allora, ancora non esisteva, Maria, ritenendo la misura ormai colma, aveva, in cuor suo, deciso di chiudere con Enzo e trasferirsi a Venezia col figlio ancora minorenne. Voleva però prima ottenere dal marito la separazione legale. Alle sue ripetute richieste in tal senso, lui comunque le aveva sempre risposto negativamente. Per evitare ulteriori inutili scenate, e sbollire la rabbia, lei, dopo alcuni giorni di ‘ferri corti‘ in casa, aveva preferito rifare nuovamente le valigie e se ne era tornata in laguna col figlio, abbandonando di fatto il coniuge.

Emma, padrona del campo

A questo punto, Emma, si era trovata nella situazione ideale per un’amante: quelle innocenti lettere al marito dell’amica, le avevano reso il campo totalmente libero, e d’ora in avanti, avrebbe potuto avere Enzo tutto per sé, senza nemmeno più la paura che Maria potesse tornare a casa improvvisamente.

Ma, per ironia della sorte, ci si mise di mezzo un imprevisto: la fine della guerra!

Michele Cammarata rientra in Italia

Liberato dal campo d’internamento inglese in Somalia, ove era rimasto relegato dal 1941, Michele Cammarata era tornato in Italia, alla fine del 1946. Ed Emma quindi, informata del ritorno del marito, suo malgrado, era stata costretta a lasciare l’amante, per tornare da Michele, e riunire la famiglia. Tuttavia non ebbe la forza e il coraggio di troncare la sua relazione con l’avvocato.

I Cammarata, finalmente tornati insieme, andarono a vivere a Roma, in un ampio appartamento ai Parioli, in via Lisbona n. 9 in casa del padre, ove viveva anche il fratello di lei.

Il tarlo del sospetto

Durante quei cinque, lunghi anni di prigionia in Africa, pare che Michele non avesse perso del tutto i contatti con la famiglia. Probabilmente, gli arrivava di tanto in tanto dall’Italia, qualche rara lettera da parte della moglie; ma, leggendo e rileggendo quelle sue missive, aveva come la sensazione che qualcosa si fosse rotto nel loro rapporto. Percezione questa, particolarmente dolorosa e difficile da digerire soprattutto per un siciliano come lui, gelosissimo di sua moglie chr sapeva, bella e desiderabile.

L’ombra del sospetto sulla sua condotta non proprio cristallina, si era insinuata in lui, piano, piano, come un tarlo … con sempre maggior insistenza. Venendo a vacillare la sua fiducia nei confronti della moglie, si era ripromesso, se mai lo avessero liberato, una volta tornato in patria, di scoprire cosa ci fosse di vero in quella sensazione di presunta infedeltà della sua donna.

Ma poi, appena rientrato effettivamente in patria, aveva ‘nobilmente‘ rinunciato a fare indagini al riguardo, rendendosi conto della fragilità della natura umana, in situazioni eccezionali. Del resto, sapeva benissimo che se avesse scoperto qualcosa, sicuramente ne avrebbe sofferto moltissimo, rovinandosi l’esistenza per il resto dei suoi giorni: proprio per questo sarebbe stato meglio rimanere all’oscuro di tutto ed illudersi, che nulla tra loro fosse mutato, da quando si erano forzatamente lasciati.

Quei frequenti viaggi di Emma a Milano

Si dice che la guerra separi le famiglie, ed è vero, e che la pace le ricomponga, o almeno così dovrebbe essere. Ma spesso è difficile, se non addirittura impossibile, ricostruire la normalità perduta. A lui, Michele. sarebbe bastato poter riprendere la vita di sempre, fingendo che nulla fosse cambiato nei suoi rapporti con Emma.

Da quando la famiglia si era finalmente riunita, tutto, in effetti, sembrava essere tornato normale come prima, eccetto quei frequenti strani viaggi che la moglie faceva a Milano. Lei, li aveva sempre giustificati con la necessità di dover portare a termine degli affari per conto di alcune aziende milanesi di profumi e di calze femminili, con le quali aveva iniziato a collaborare come rappresentante, alcuni anni dopo essere rientrata in Italia, sia per tenersi impegnata, che per garantirsi un minimo d’indipendenza economica.

Nel giro di pochi mesi, da quando si erano finalmente ricongiunti a Roma, Emma era già andata ben tre volte a Milano, assentandosi da casa per diversi giorni ogni volta. Ed ora, eravamo solo ai primi di agosto (1947), e questo, era già il suo quarto viaggio, quell’anno, nella città lombarda! Partendo, lei gli aveva assicurato, che sarebbe rimasta via solo pochi giorni, come le altre volte e invece, non solo ancora non era tornata, ma non aveva dato sue notizie, ormai da più di due settimane.

A quel punto, Michele sempre più divorato dai sospetti, non essendo riuscito a contattarla per telefono, le aveva inviato persino un telegramma, ma anche quest’ultimo era rimasto lettera morta.

Disperato, pur essendosi proposto di non voler indagare sulle eventuali amicizie della moglie durante il periodo della loro forzata lontananza, ora la situazione era diversa: Emma era sparita ed anche irreperibile. Non sapendo più che fare, chiese alla maggiore delle sue figlie, Giulietta, ormai diciassettenne, se fosse a conoscenza di eventuali frequentazioni di sua madre con qualcuno a Milano. Lei, che fino ad allora aveva tenuto tutto per sé, fra i singhiozzi e gli occhi gonfi di lacrime, vuotò il sacco, raccontandogli della tresca amorosa a suo danno, che negli anni in cui lui era rimasto in Africa, la mamma aveva avuto con un avvocato molto più anziano di lei. E che quindi, a giudicare dai suoi ultimi frequenti lunghi soggiorni a Milano, a suo modo di vedere, la sua relazione con quell’avvocato non era ancora finita.

A simili rivelazioni della figlia, Michele, che non aveva motivo di dubitare di lei, preso dallo sconforto più totale, pensò subito di farla finita. Poi riflettendo, si rese conto di non avere prove, che questo avvocato fosse stato effettivamente un suo amante, e che, a maggior ragione lo fosse ancora oggi. Giulietta, all’epoca, era ancora piccolina, ed avrebbe potuto benissimo aver frainteso certi atteggiamenti della madre. Ed ora, supposizioni a parte, lui non aveva alcuna certezza che sua moglie fosse ancora l’amante di questa persona. Prima di prendere qualunque ulteriore decisione avrebbe desiderato sentire almeno un’altra campana, ina persona non di famiglia.

Mate, l’amica di famiglia

Ripensandoci, c’era Mate, la contessa Matilde Lambertenghi, vecchia amica di famiglia, che lui non vedeva da anni, da quando nel ’38. era partito per l’Africa. Sicuramente però, quando sua moglie era tornata in Italia, le due donne si erano viste e sentite. Forse lei, poteva sapere qualcosa e magari avere notizie recenti di Emma.

Così quel venerdì 8 agosto, Michele si era deciso a contattarla. Lei, felice di rivederlo, gli aveva dato appuntamento, quel pomeriggio stesso, in un elegante caffè romano. Quando, dopo i convenevoli di rito, lui avevaaccennato ad Emma, chiedendole se avesse notizie di sua moglie, lei lo aveva gelato fin dall’inizio, con un tragico “Ma lo sanno tutti!” Lo mise poi al corrente di quanto, in ambiente romano, si vociferava sul conto della sua consorte, che, da quando era tornata in Italia, aveva assunto, con le sue frequentazioni, un comportamento, a suo dire, ‘moralmente discutibile’.

Questa ‘bruciante’ rivelazione, lo fece crollare! Tornato a casa piangente, Michele, soggetto psichicamente un po’ fragile, totalmente fuori di sé, aveva preso la sua pistola, manifestando chiare intenzioni suicide. Fu Giulietta, sua figlia, che, avendolo visto quella sera, così esagitato, passò la notte insonne accanto a lui tentando di farlo ragionare e calmare, perché, con quell’arma a portata di mano, non facesse sciocchezze. Ed in effetti ci riuscì, poiché al mattino successivo (sabato 9 agosto) suo padre, pur non avendo dormito, effettivamente pareva più calmo, e non dava più quei segni di follia suicida manifestati la sera precedente. Lui comunque, nel dormiveglia di quella notte, aveva preso la sua decisione: sarebbe salito quel pomeriggio stesso, sul primo rapido per Milano per appurare con i propri occhi, quanto fossero reali le dicerie sul conto di sua moglie.

Era tornato assolutamente tranquillo e normale quel primo pomeriggio, quando, prima di andare in Stazione, aveva salutato la figlia. Aveva con sé una valigia preparata in fretta ed una borsa porta-documenti. Voleva prendere in Stazione Termini, il primo rapido per Milano.

Il telegramma ad Emma

Appena Michele, salutata la figlia era uscito da casa, il fratello di Emma, che viveva con loro nel medesimo appartamento si preoccupò subito di andare a ricuperare in camera del cognato la pistola, che per ore in mano sua, aveva messo in apprensione tutta la famiglia, Naturalmente voleva nasconderla da qualche parte, ma non riuscendo a trovarla nella sua camera, intuendo che se l’era portata con sé, in treno, si preoccupò per la sorella. Temendo il peggio per Emma, le telegrafò, avvisandola del pericolo imminente. Purtroppo però le Poste, anche allora poco solerti, recapitarono il telegramma l’indomani mattina, troppo tardi, a delitto ormai già compiuto!

La resa dei conti

Il rapido era arrivato puntualmente in Stazione Centrale a Milano alle 23:40. Una breve sosta all’hotel Principe di Savoia, giusto il tempo per posare la valigia, e, preso un taxi, si era fatto portare all’angolo della strada fra via Boccaccio e Leopardi riservandosi di fare gli ultimi cinquanta metri a piedi, sino all’abitazione dell’avvocato Polidoro. Arrivato lì, visto che le luci al terzo piano del palazzo erano spente, intuì che non c’era nessuno in casa e che si trattava di attendere ancora poco, prima della resa dei conti! Prima o poi sua moglie sarebbe rientrata e lui le avrebbe chiesto spiegazioni sia per il suo silenzio, che per tutto il resto! Il prosieguo della cronaca è già noto.

Anche se l’ora era tarda, essendo una serata calda, erano in diversi a rincasare alle ore piccole. Pur essendo le strade quasi deserte, alcuni passanti avevano, loro malgrado, assistito alle fasi concitate dell’aggressione, all’angolo di quella strada, attirati dalla voce adirata dell’aggredito, pensando sulle prime, trattarsi di una rapina a mano armata.

Uno dei rari passanti (una guardia privata). si offrì di fermare un taxi di passaggio per accompagnare urgentemente all’ ospedale, sia Vincenzo Polidoro agonizzante, che Emma comprensibilmente sotto shock. Per il ferito non ci sarebbe stato più nulla da fare: la pallottola trapassando il braccio sinistro, era penetrata nel suo torace perforando entrambi i polmoni e sarebbe morto di lì a poco. Chi li aveva portati in ospedale avrebbe in seguito riferito agli inquirenti che le ultime parole sussurrate dalla vittima con un filo di voce, mentre stringeva la mano dell’amata sarebbero state: “Quando si ama come me, si ammazza o si viene ammazzati”.

L’arresto dell’omicida

Arrivate sul posto alcune camionette della Celere, chiamate dagli inquilini dello stabile davanti a cui era avvenuta l’omicidio, Michele Cammarata si lasciò tranquillamente ammanettare ed accompagnare in Questura Centrale, mentre altri agenti continuavano ad effettuare sul posto, i rilievi del caso.

Sottoposto subito ad interrogatorio dagli inquirenti, fu lui stesso, senza reticenze, a dichiarare spontaneamente le sue reali intenzioni: non fece mistero che, se l’arma non si fosse inceppata, lui avrebbe assassinato pure sua moglie, chiaramente fedifraga, e poi si sarebbe tolto la vita lui stesso.

“Ma quella maledetta donna me la pagherà”, con queste minacciose parole rivolte alla moglie (assente), aveva poi concluso la sua deposizione agli inquirenti.

Il tentato suicidio

Che fosse reale la sua intenzione di suicidio, la dimostrò lui stesso, davanti agli inquirenti, appena firmata la deposizione, prima ancora di uscire dalla sala degli interrogatori, per finire in cella. Con la scusa di dover prendere nella borsa, che gli avevano appena sequestrato, delle sigarette che aveva lì dentro. estrasse fulmineamente un coltello a serramanico, rivolgendolo contro di sé, in un atto di autolesionismo. Riuscirono a bloccarlo giusto in tempo.

L’istruttoria

Quanto ad Emma Cammarata, venne interrogata al suo rientro dall’ospedale. Raccontò che quella sera, come poi avrebbero confermato anche le verifiche degli inquirenti, Enzo Polidoro e lei, dopo aver cenato in casa, erano usciti verso le 21, avendo deciso di trascorrere il resto della serata in un circolo di via Manzoni, dove i due non avevano fatto mistero della loro relazione. Poco dopo mezzanotte poi, erano usciti da quel circolo, per rincasare a piedi. Erano arrivati a due passi da casa, quando, all’angolo fra le vie Boccaccio e Leopardi era accaduto il dramma.

Con riferimento alla sua testimonianza su quanto accaduto al momento dell’omicidio, a quanto già noto, aveva aggiunto enigmaticamente, forse nel tentativo di voler prendere le difese del marito, che Michele “era stato costretto a uccidere, per salvare se stesso”. Non fu comunque quello, l’unico interrogatorio cui Emma Cammarata venne sottoposta. Ne sarebbero seguiti degli altri.

Il Corriere d’Informazione di venerdì 3 ottobre 1947, titolava così il suo articolo: ‘Il Cammarata aggredito dal rivale, avrebbe sparato per difendersi‘. Infatti, durante un nuovo interrogatorio che il giudice istruttore, dott. Caleca, fece ad Emma Cammarata, sarebbe emersa dalla sua deposizione, una circostanza nuova, che avrebbe consentito di vedere la vicenda in ottica leggermente diversa.

Ripercorrendo la storia del suo rapporto con l’avvocato, il Polidoro era rimasto angosciato, quando nel 1946, lei gli aveva riferito la notizia della liberazione di Michele Cammarata e del suo prossimo ritorno in Italia; subodorando che lei lo avrebbe lasciato, per ritornare col marito, lui avrebbe tentato di tutto per dissuaderla e trattenerla con sé.

Quando poi suo marito era rientrato, lei, prima di raggiungerlo a Roma, avrebbe voluto troncare la sua relazione col Polidoro, ma le era mancato il coraggio, visto il grande affetto che lui nutriva per lei. Una volta a Roma, sempre nel tentativo di troncare il rapporto con l’amante, lei avrebbe diradato la frequenza delle sue lettere a lui, come pure le sue trasferte a Milano, al punto che, un giorno, il Polidoro gelosissimo di lei, era addirittura venuto lui a Roma, per vedere finalmente in faccia questo fantomatico Michele, suo rivale in amore. Suo marito, alla data, ancora non sospettava nulla di lei e non sapeva della sua relazione col Polidoro, quindi i due non si conoscevano affatto e lei si era ben guardata dal presentarli, ma Enzo voleva vedere che faccia avesse Michele. Saputo da lei che, quella sera, suo marito aveva deciso di portarla a teatro, l’avvocato era addirittura riuscito a prenotare una poltrona subito dietro a loro, per potersi imprimere bene in mente la fisionomia e la figura del rivale. Ma la notizia bomba che, a breve, avrebbe definitivamente messo una pietra tombale sul loro rapporto, era che suo marito aveva deciso di ritornare in Africa Orientale per riprendere l’attività interrotta anni prima. Naturalmente si sarebbe portato dietro la famiglia. I documenti e le pratiche per l’espatrio erano ormai in via di completamento, e quindi a breve lei sarebbe ritornata in Africa con lui. E il Polidoro, a questa notizia, era rimasto sgomento, anche perchè non intendeva nemmeno pensare di ritornare con sua moglie Maria.

Quanto poi alle fasi concitate dell’omicidio, ribadì quanto aveva già fatto intendere in un primo momento con quella frase enigmatica rilasciata alla fine della sua prima deposizione. Comunque, relativamente a quest’ultimo punto, questa sua, essendo una testimonianza di parte, era senza alcun valore.

La valutazione della responsabilità del Cammarata, dipendeva principalmente dalla risposta a due semplici quesiti: ‘Perché sparò l’assassino?‘ e ‘Quando sparò?‘

Il testimone

Incredibimente, data l’ora tarda, ci fu un testimone al tragico epilogo della vicenda, un noto professionista cittadino, l’avv. Raffaele Salinari, un collega di Enzo Polidoro. Abitando pure lui, proprio in via Leopardi, casualmente, rincasando in quel momento a piedi, a breve distanza da loro, vide tutto. Questi riferì che, quando il Polidoro si era accorto della presenza dell’uomo che lo stava minacciando con la pistola, istintivamente aveva preso l’aggressore per il bavero della giacca, accennando ad una colluttazione. Quella scena, vista da dietro, pareva, al momento, essere un tentativo di rapina a mano armata, … poi udendo le parole adirate del Polidoro nei riguardi dell’aggressore, si capì subito che si trattava di tutt’altro … pare infatti che la vittima, avendo riconosciuto evidentemente il soggetto, aveva reagito minacciandolo a sua volta, verbalmente, con un ‘Finalmente mi capiti fra le mani …. Piuttosto che lasciare Emma, ti ammazzo‘, mentre nella colluttazione, finivano entrambi sul selciato. Grande e grosso com’era l’avvocato. per lui non era stato difficile atterrare il suo aggressore , soggetto costituzionalmente piuttosto mingherlino. Al momento dell’arresto, il Cammarata presentava effettivamente delle recenti escoriazioni al ginocchio destro. Fu appena allora che, svincolatosi dalla presa dell’avvocato e sentendosi a sua volta minacciato, il Cammarata avrebbe esploso un colpo di pistola al suo aggressore, uccidendolo.

Questa deposizione, in sede di processo, sarebbe stata fondamentale per l’imputato, avrebbe significato omicidio ‘per legittima difesa‘.

Poche settimane dopo, i giornali riportarono che, nell’incontro chiarificatore che Emma ebbe col marito rinchiuso nel carcere di San Vittore, avrebbe tentato di giustificare il suo comportamento nei suoi confronti in tutti quegli anni di forzata separazione, con queste lapidarie parole:

“Sono stata preda di un’oscura forza, dalla quale non potevo liberarmi”,

“Vincenzo, al contrario del suo aspetto apparentemente dimesso, era un uomo forte e sicuro di sé. Esercitava un vivo fascino non soltanto per la sua complessa personalità intellettuale, ma soprattutto per il suo carisma che, a volte, mi suggestionava”.

La sentenza della sezione istruttoria

Il 30 luglio 1948 venne depositata in Cancelleria la sentenza della sezione istruttoria presso la Corte d’Appello di Milano nel processo a carico dell’ ing. Michele Cammarata.

La tesi che l’imputato avesse agito per legittima difesa, e che per questo motivo fosse impunibile, venne respinta in fase di sentenza che giudicò senza il minimo dubbio, l’infondatezza di tale versione, sia per le iniziali dichiarazioni fornite dallo stesso Cammarata agli inquirenti che lo interrogavano, che all’analoga deposiziome ripetuta davanti al Procuratore della Repubblica.

Per quanto riguarda poi l’intenzione di uccidere, la sentenza così si espresse:

‘Gli elementi raccolti, rivelano chiaramente che egli (Il Cammarata), sparò il colpo di pistola contro il Polidoro con la coscienza e la volontà di cagionarne la morte. come appare dalla natura dell’arma adoperata (una pistola automatica Walther), dal proiettile di recente fabbricazione che il Cammarata, come ha confessato, aveva appositamente scelto e immesso nella camera di scoppio della canna, dalla breve distanza dalla quale fu sparato il colpo (50 cm.) e dalla direzione di esso che raggiunse organi interni, determinando quasi immediatamente la morte di Polidoro.‘

mentre escluse invece la premeditazione del delitto.

Non sussiste premeditazione, giacchè la risultanza dell’istruttoria, porta ad escludere che il Cammarata abbia formato e maturato il disegno criminoso preordinato, i mezzi di esecuzione e persistito nel suo proposito, mentre il fatto chr il Cammarata partì da Roma portando con sé l’arma, da solo, non è sufficiente ad affermare la sussistenza della volontà suddetta.

Questi, in succinto, gli elementi in base ai quali, il Cammarata venne rinviato al giudizio della Corte d’Assise per rispondere di omicidio volontario, esclusa la premeditazione. Con la stessa sentenza., la sezione istruttoria dichiarò il non luogo procedere. per i reati di omessa denuncia e porto abusivo d’armi, perché estinti per effetto dell’amnistia.

Il processo in Corte d’Assise (1948)

Il processo in Corte d’Assise ebbe luogo a poco più di un mese di distanza dal deposito della sentenza e fu davvero velocissimo: due giorni appena (27 e 28 settembre). E fu un processo spettacolo!

Poiché, come già detto, il codice penale, in quegli anni, prevedeva una condanna mite per il cosiddetto ‘delitto d’onore‘, secondo cui l’assassinio del coniuge fedifrago o del suo amante, sarebbe stato punito con una pena di lieve entità (ndr. – da tre a sette anni), il processo in Corte d’Assise a carico dell’ ing. Michele Cammarata, si svolse, a quanto si apprende dai giornali, in un’atmosfera piuttosto distesa.

Il pubblico maschile sembrava più interessato all’abbigliamento delle presenti e soprattutto agli abiti attillati della bella Emma (che deponeva al processo, indossando un elegante vestito nero e, in testa, un turbante bianco), che non alle dichiarazioni dei testimoni e alle arringhe degli avvocati.

il pubblico femminile invece, immedesimandosi nel ruolo del protagonista della vicenda, si commuoveva fino alle lacrime, alla struggente storia dell’uomo tradito, tanto che gli stessi cronisti rimarcavano la cosa, infiorando il tutto, con frasi ad effetto del tipo: “Molte belle e distinte signore sfoggianti tailleur grigi e volpi argentate, portavano spesso il fazzoletto agli occhi”.

Anche la stessa Maria Polidoro, la vedova dell’avvocato, che nel processo si era costituita parte civile, per conto del figlio ventenne (quindi ancora minorenne), sorrideva con simpatia all’indirizzo di Michele (grata a lui perché le aveva fatto giustizia), mentre dimostrava di ignorare del tutto la sua ex amica Emma.

Ndr. – Fino al 1975, il raggiungimento della maggiore età, in Italia, avveniva a 21 anni. Solo dopo, il limite fu abbassato a 18 anni

Lo stesso Pubblico Ministero, dopo aver fatto parlare l’imputato, che presentò le sue argomentazioni con una tranquillità stupefacente (come fosse una chiacchierata da salotto), riconobbe alla fine della sua esposizione . che l’ingegnere “si è fatto giustizia da solo perché è stato offeso in quanto aveva di più caro”.

Le richieste dell’accusa

Alle 21 del 27 settembre 1948, il Procuratore Generale dottor De Matteo, terminava la sua lunga ed eloquente requisitoria, a conclusione di un’udienza abbastanza laboriosa, chiedendo all’organo giurisdizionale, una condanna per l’ ingegner Cammarata, a 9 anni di reclusione per omicidio volontario. Aveva respinto le diminuenti della semi-infermità mentale (ammesse dal perito), quelle della causa d’onore, nonché la discriminante della legittima difesa, mentre aveva riconosciuto la provocazione, e ammesse le attenuanti generiche e quella di avere l’imputato agito per motivi di particolare valore morale e sociale. Chiedeva inoltre, l’affermazione della responsabilità di Michele Cammarata, con la sua condanna ai danni morali.

Le richieste della parte civile e della difesa

L’indomani, 28 settembre 1948 vi furono gli interventi conclusivi: quello dell’avv. Angelo Luzzani, per conto di Gianluigi Polidoro, il giovane figlio della vittima, che, assieme alla madre Maria Monsellino, si era costituito parte civile, ed il secondo, l’arringa finale degli avvocati Nicolò Bonelli, e il sen. Enrico Gonzales, entrambi difensori dell’imputato ing. Michele Cammarata. Nei loro interventi, mentre l’avv. Luzzani, rigettando la tesi dell’omicidio per autodifesa, invocava la totale responsabilità dell’imputato per l’uccisione dell’avvocato Vincenzo Polidoro, gli altri due, puntavano invece sulla totale assoluzione per il loro assistito, facendo leva sia sulla testimonianza dell’avv. Raffaele Salinari presente sulla scena del delitto, che sull’onore ferito, sullo stato d’ira, oltre che sulle condizioni precarie di salute in cui viveva l’imputato.i

La sentenza della Corte d’Assise

Dopo due ore di camera di consiglio, quello stesso pomeriggio (28 settembre 1948), la Corte d’Assise emise la sentenza definitiva di condanna dell’ ing. Michele Cammarata a un anno e quattro mesi di reclusione in tutto, avendolo ritenuto colpevole di omicidio volontario per ‘causa d’onore‘, con le diminuenti di vizio parziale di mente e delle attenuanti generiche.

L’entità della condanna decisa dal giudice era chiaramente simbolica, corrispondendo quasi interamente (mancavano ancora due mesi) al periodo di prigione già scontato dall’imputato, in attesa del processo.

Un giornale titolava con evidente sollievo la notizia della pena simbolica inflitta a Michele Cammarata: “Per il bene delle figlie innocenti, il condannato guarda al futuro e a una nuova vita con la peccatrice umiliata”.

L’1 ottobre 1948, la Procura generale della Repubblica avviò la procedura per presentare ricorso in Cassazione contro la sentenza emanata due giorni prima dalla Corte d’Assise di Milano per il dubbio che la ‘causa d’onore‘ indicata nella sentenza, fosse stata male concessa in quanto supponeva che non ci fosse stata immediatezza fra la scoperta della relazione della moglie col Polidoro e la reazione del Cammarata, cosa questa che ,secondo la Procura, non rispondeva a verità. Cavillo giudiziario, che comunque si risolse il 7 novembre 1948, (a due giorni dalla scadenza della presentazione dei documenti per il ricorso in Cassazione) con l’accoglimento da parte della Procura, delle giustificazioni in merito, addotte dalla corte, e quindi l’approvazione della sentenza stessa.

La liberazione

Il 10 dicembre 1948, esattamente a 16 mesi dalla data del delitto, il Corriere d’informazione titolava il suo articolo in seconda pagina ‘Cammarata rimessa in libertà dopo la breve espiazione‘.

Quando, da uomo libero, uscì da San Vittore, c’era una piccola folla ad attenderlo. Per evitare gli applausi del pubblico dei curiosi ed i flash dei reporter che si erano assiepati davanti al portone d’ingresso del penitenziario, preferì lasciare la prigione sulla macchina del fratello Franco, che era venuto a prenderlo per portarlo subito a Firenze. nella sua clinica. Lui era uno psichiatra di professione, fra l’altro abbastanza noto, proprietario della Casa di cura neuropsichiatrica Villa dei Pini di Firenze. Lì, lontano dai clamori della stampa e dai flash dei fotografi, Michele avrebbe trascorso qualche mese, facendo delle terapie, per riprendersi dalle sue precarie condizioni di salute e lasciar sbollire tutto il clamore che la stampa aveva creato intorno a lui e al suo caso.

Si sarebbe dovuto attendere appena la fine degli anni Sessanta, perché il ‘delitto d’onore‘ venisse messo in discussione dalla Corte Costituzionale, ma solo nel 1981, il Parlamento avrebbe deciso di eliminarlo: d’ora in poi, uccidere a causa di una moglie adultera, sarebbe diventato un omicidio come tutti gli altri.

Ndr. – Mi è parso interessante riportare questo caso, dopo quello di Rina Fort (accaduto pochi mesi prima) per evidenziare, alla luce del Codice Penale Rocco allora vigente, il diverso metro di giudizio applicato dal medesimo tribunale, nell’attribuire l’entità della pena agli imputati, entrambi accusati del medesimo tipo di reato ‘omicidio‘, anche se, naturalmente, avvenuto in condizioni e modalità diverse.

Queste le condanne inflitte nei due casi:

Rina Fort – ergastolo (fece effettivamente più di 29 anni, usufruendo della grazia concessa dal Presidente della Repubblica)

Michele Cammarata – 1 anno e 4 mesi (fatti interamente)

Classe 1941. Laureato in ingegneria elettronica: triestino di nascita, milanese di adozione. L’interesse per la storia, l’arte e la natura, ha sempre destato la mia curiosità e passione, fin da giovane. Ora che non lavoro più, e posso dedicare maggior tempo ai miei hobbies, mi diletto a fare ricerche storiche sulla città, sui suoi costumi, sui suoi monumenti, su come viveva la gente, sugli aneddoti poco noti, sui personaggi che, in vario modo, hanno contribuito a rendere Milano, la città che è oggi, nota in tutto il mondo.

Cosa stai cercando?

Mappe personalizzate di Divina Milano

Scopri curiosità, personaggi e luoghi sulla nostra mappa. Cliccando sulle icone leggi un piccolo riassunto e puoi anche leggere tutto l’articolo.

Il centro

Il Castello