La Pietà Rondanini, l’ultima fatica di Michelangelo

Sommario

TogglePremessa

L’inventario dei beni (1564)

“Statua principiata per un Christo et un’altra figura di sopra attaccate insieme, sbozzate e non finite”: questa, la sommaria descrizione di un ignoto perito, che, soffermandosi davanti all’opera, fece del gruppo marmoreo che oggi conosciamo col nome di “Pietà Rondanini”. Inviato dal tribunale civile in casa Buonarroti, stava scrupolosamente stilando il 19 febbraio 1564, l’inventario degli schizzi, bozzetti, documenti e lavori incompiuti, rinvenuti nella dimora del famoso pittore e scultore Michelangelo, morto poche ore prima nella sua modesta residenza di piazza Macel de’ Corvi, a Roma.

Questa, la versione “ufficiale” dei fatti, così come la raccontano quasi tutti. A dire il vero, è poco realistica, se non altro, per questione di tempi! E’ molto improbabile infatti, che, in una città come Roma, il tribunale potesse essere in grado, a così poche ore dalla morte del grande Maestro, di inviare “seduta stante”, un suo perito in casa Buonarroti, per stilare un inventario dei suoi beni. Molto più realisticamente, le cose andarono diversamente.

Michelangelo, nei suoi ultimi anni (dal 1548 in poi) era coadiuvato da un giovane famiglio, tale Antonio del Franzese (1530 ca.- post 1593) di Casteldurante che, da diverso tempo ormai, viveva in casa con lui, insieme alla giovane sorella Benedetta ed un’altra sua amica, tale Laura. Antonio era dunque un po’ il suo factotum, servitore, apprendista-scultore (cresciuto alla sua scuola) e pure amministratore dei suoi beni. Naturale quindi che fosse lui “l’ignoto perito” a fare da esecutore testamentario del defunto Maestro, affiancato nell’opera, dagli scultori Giacomo del Duca, Tiberio Calcagni e Tommaso Cavalieri, tutti amici di Michelangelo chiamati da Antonio al capezzale del Maestro, nei suoi ultimi momenti di vita.

Con quelle parole dunque, riferite alla “Pietà” su cui Michelangelo stava ancora lavorando, Antonio del Franzese era riuscito a cogliere perfettamente il vero spirito dell’opera e il dramma spirituale che aveva tormentato per anni il Maestro. L’inventario era giustificato dal fatto che, non essendoci eredi diretti, gli ultimi lavori del celebre artista (disegni, modelli od opere incomplete) erano tutti molto ambiti, e suscitando vivo interesse di studiosi, storici e collezionisti vari, potevano facilmente sparire, avendo sicuro valore di mercato.

Il giorno prima, il 18 febbraio 1564, il grande Michelangelo, quasi ottantanovenne, era venuto a mancare all’improvviso, assistito, in particolare, dall’amico prediletto Tommaso de’ Cavalieri. Si diceva che fino a tre giorni prima, avesse lavorato di mazzuolo e scalpello proprio alla Pietà, che successivamente avrebbe preso il nome “Rondanini“. Non sembrava avesse particolari problemi fisici, a parte il profondo stato di depressione e l’amarezza che si erano manifestate nelle ultime settimane, nell’apprendere la notizia secondo la quale, il 21 gennaio di quell’anno, la Congregazione del Concilio di Trento, nell’ottica di far rispettare i canoni del Concilio per la moralizzazione dei costumi nella Chiesa e nel Clero in generale, aveva bollato come “scandaloso” (per la presenza di qualche nudità inaccettabile) il suo grandioso. magnifico affresco del Giudizio Universale nella Cappella Sistina, prospettandone addirittura la demolizione. Michelangelo aveva realizzato quell’opera tra il 1536 e il 1541, su commissione di Papa Clemente VII, per decorare nella Cappella Sistina, la grandiosa parete dietro l’altare. Era stato ritenuto “sconcio” l’affresco già allora riconosciuto da tutti, come uno dei più grandi capolavori dell’arte occidentale di tutti i tempi! Davvero inaudito! Per fortuna, alla fine, decisero solo di far coprire o cancellare unicamente le parti o le figure che i più puritani della Congregazione ritenevano “oscene”, riservandosi comunque di far distruggere l’intera opera se, a lavori conclusi i più intransigenti fra loro, avessero ritenuto comunque inaccettabile il risultato censorio delle modifiche operate sull’affresco.

CURIOSITA’: La sepoltura del Maestro

La scomparsa di Michelangelo venne particolarmente sentita a Firenze, poiché la città non era riuscita a onorare il suo più grande artista prima della morte, nonostante Cosimo dei Medici avesse più volte tentato, con allettanti offerte, di farlo tornare in città. Il recupero dei suoi resti mortali e la celebrazione di esequie solenni divenne quindi un’assoluta priorità cittadina. Non era facile perché il maestro era morto al di fuori del Granducato, nell’allora Stato Pontificio. A pochi giorni dalla morte, il nipote di Michelangelo, Leonardo Buonarroti, arrivò a Roma col preciso compito di recuperare la salma dello zio ed organizzarne il trasporto, un’impresa questa che, secondo quanto raccontato dal biografo Giorgio Vasari nella seconda edizione delle Vite, fu tutt’altro che semplice a causa della ferma opposizione dei romani, che volevano inumare il cadavere del Maestro in San Pietro. Secondo lo storico aretino, Leonardo sarebbe riuscito in gran segreto, a beffare i romani trafugando, nottetempo, il corpo dello zio, prima di riprendere rocambolescamente la strada per Firenze.

Dopo le solenni esequie fatte nella Basilica di San Lorenzo, il corpo venne alla fine inumato a Santa Croce in un sepolcro monumentale disegnato da Giorgio Vasari, e composto da tre figure piangenti rappresentanti rispettivamente la Pittura, la Scultura e l’Architettura.

Diciassette anni prima …. (1547)

In qualità di architetto, Michelangelo aveva cominciato a progettare in quel periodo la ristrutturazione della Basilica di San Pietro e la creazione della sua grandiosa cupola. Erano ormai diversi anni che non si dedicava più alla scultura. Nel 1547, era allora poco più che settantenne, quando, alla notizia della inattesa scomparsa dell’amica poetessa Vittoria Colonna (di cui probabilmente si era pure invaghito) venne preso da un periodo di grande tristezza e sconforto. Fu allora che, stando a quanto riportano i suoi biografi coevi, Ascanio Condivi e Giorgio Vasari, sentendo la morte approssimarsi anche per lui, decise di riprendere in mano lo scalpello abbandonato da anni, per dedicarsi ad abbozzare un monumento funebre da porre sull’altare di una chiesa romana (forse Santa Maria Maggiore) ai cui piedi l’artista avrebbe voluto essere sepolto.

Da giovane, era a quei tempi poco più che ventenne, Michelangelo aveva già realizzato una magnifica Pietà (1498 – 1499) che lo aveva reso famoso, quella che oggi vediamo a San Pietro in Vaticano, quale esaltazione dello struggente rapporto d’amore fra la Madonna ed il Figlio esanime fra le sue braccia. Fu quella, una delle sue prime commissioni alla corte di Papa Alessandro VI. Il tema della Pietà, particolarmente sentito dallo scultore, si ripresentò più volte nell’attività artistica del Maestro. Nel corso della sua vita, ne fece sicuramente tre, se non addirittura quattro [Pietà di San Pietro, Pietà Bandini, Pietà di Palestrina (attribuzione incerta), Pietà Rondanini], mai duplicando quanto già precedentemente elaborato, ma reinterpretando il soggetto e aggiungendo di volta in volta, la propria creatività, nello struggente rapporto fra Maria e Gesù.

La Pietà Bandini (1547 – 1555)

Fu così che, a seguito della morte dell’amica, l’artista realizzò tra il 1547 e il 1555 circa, un gruppo scultoreo in marmo raffigurante una nuova Pietà, che alcune fonti antiche chiamarono Deposizione di Cristo. A dire il vero, non la completò mai a causa di un incidente di percorso. Pare infatti che mentre l’opera era già in uno stadio di avanzata realizzazione, a causa di un’imperfezione del marmo troppo duro e pieno di impurità (“quel sasso aveva molti smerigli, ed era duro, e faceva fuoco spesso nello scalpello”, riferisce il Vasari) una scalpellata di troppo in un punto delicato, spezzò di netto la gamba sinistra del Cristo, provocando naturalmente l’ira dello scultore. Si scoprì poi che il marmo conteneva tracce di pirite.

La statua raffigura il corpo esanime di Gesù sorretto da Nicodemo, uno degli uomini che, secondo la tradizione cristiana, deposero il Signore dalla croce) nel momento in cui questi lo adagia tra le braccia di Maria, mentre la Maddalena, accanto a loro, tenta di dare un minimo d’aiuto. Pare che nel volto di Nicodemo, che la tradizione vuole sia un anziano scultore, Michelangelo abbia voluto raffigurare il proprio autoritratto, quasi a volersi identificare in lui, nell’amorevole cura mostrata nel deporre il corpo esanime di Gesù, fra le braccia di Maria.

Preso da una forte crisi depressiva per gli anni di lavoro buttati al vento, cercò addirittura di demolirla a martellate. Alla fine, Michelangelo decise di regalarla al suo servitore, Antonio di Franzese che era riuscito a sottrarla al suo accanimento distruttivo. Questi, dopo averla fatta restaurare dal giovanissimo scultore Tiberio Calcagni (seguace del Maestro), la vendette per 200 scudi al banchiere Francesco Bandini, che la fece collocare nel giardino della sua villa romana (Montecavallo). La denominazione di “Pietà Bandini” deriva proprio dal nome del suo primo acquirente.

Nel 1649, dagli eredi Bandini, il gruppo marmoreo passò di proprietà al cardinale Luigi Capponi che, a sua volta, la trasferì a Roma, prima nel Palazzo a Montecitorio e poi nel Palazzo Rusticucci Accoramboni.

Nel luglio 1671 poi, il pronipote del cardinale Capponi, Piero, lo vendette a Cosimo III de Medici, Granduca di Toscana, su mediazione di Paolo Falconieri, gentiluomo alla corte fiorentina. Dopo tre anni di ulteriore permanenza nella Città Eterna, stante le difficoltà di un trasporto via terra, nel 1674 venne imbarcato a Civitavecchia, raggiunse Livorno e da lì, lungo l’Arno, arrivò a Firenze, finendo nei sotterranei della Basilica di San Lorenzo. Nel 1722 fu spostato in Duomo, sul retro dell’altar maggiore, per poi essere sistemato nel 1933 nella cappella di Sant’Andrea. Dal 1981 la statua si trova nel Museo dell’Opera del Duomo di Firenze.

Il tema della morte, della sepoltura, e della speranza cristiana della risurrezione, si unisce qui ad una riflessione cattolica sull’Eucaristia: dovendo infatti essere posizionata sopra un altare, la Pietà Bandini ribadiva il concetto che la particola, che i fedeli ricevono con il sacramento della Comunione, fosse realmente il corpo di Gesù, morto crocifisso, e risuscitato.

La prima versione della Pietà Rondanini (1552 – 1553)

L’abbandono della Pietà Bandini a seguito dell’increscioso incidente, spinse Michelangelo, verso la fine del 1552, ad impostare una nuova Pietà (quella cha che verrà successivamente chiamata Rondanini) più semplice della precedente. Lo fece creando un gruppo che, probabilmente (si hanno scarsissime notizie in proposito) comprendeva la sola vergine Maria che sosteneva da dietro, il figlio esanime, reggendolo da sotto le ascelle. A differenza dei precedenti gruppi, quest’ultima Pietà è totalmente innovativa rispetto a quanto si faceva all’epoca, essendo una scultura orientata verticalmente, quindi più complessa per problemi di baricentro, cioè di stabilità. La versione originaria è conosciuta soltanto grazie ad alcuni schizzi michelangioleschi conservati presso il Christ Church College di Oxford.

La seconda versione della Pietà Rondanini (1555 – 1564)

Poco più di due anni dopo, nel 1555, insoddisfatto di come stava procedendo la sua opera, Michelangelo decise di rielaborare totalmente il progetto iniziale, creandone una nuova versione, rimettendo così in discussione l’intera statua. Dallo stesso blocco di marmo su cui aveva lavorato fino ad allora, realizzò delle figure completamente differenti.

Analisi dell’opera

Se guardiamo oggi il gruppo scultoreo, in primo piano a sinistra, è visibile un braccio staccato nudo, dalla muscolatura rilassata come può esserlo solo quello di un corpo esanime: questo e le gambe levigate, sono tutto quanto rimane della prima versione della Pietà; poiché l’arto, preso a sé stante, risulta normale e proporzionato, se ne deduce che la figura del Cristo originale non aveva affatto il fisico emaciato che si può vedere nella versione definitiva, con quel corpo esile e le ginocchia. piegate. E’ chiaro quindi che, scolpito Gesù una prima volta, il risultato non convinse il Maestro, che decise di scartare questo primo tentativo: a quel punto però, quel rocchio di colonna di marmo, che Michelangelo aveva “aggredito” con forti e lunghi colpi di scalpello, si era assai ridotto di dimensioni e di conseguenza l’autore fu costretto non solo ad assottigliare le due figure ma anche a raffigurare il corpo del Figlio quasi incassato in quello della Madre. La nuova testa del figlio è scolpita ricavando il materiale dalla spalla destra di Maria Il Cristo, allungato e scarnificato, è colto nell’atto di cadere, abbandonato dalle forze e sorretto unicamente dal disperato tentativo della madre di opporsi alla caduta di quel corpo ormai esanime. Anzi la madre sembra spingersi in avanti quasi fino a fondersi col figlio per condividerne la pena o addirittura lasciarsi morire con lui in un ultimo tentativo di abbraccio protettivo.

Ndr. – Rocchio è in architettura, ciascuno dei blocchi di pietra, di forma approssimativamente cilindrica, che insieme costituiscono il fusto di una colonna. [rif. Treccani]

Guardando il gruppo dal retro, cioè di spalle, si nota il busto della Madonna che si riversa in avanti sul corpo del Cristo, quasi a voler indicare che un corpo morto sostiene un corpo vivo, cioè la morte sostiene la vita. Concezione questa che pare inaccettabile, ma vera per chi crede che oltre questa vita, ci sarà quella vera, nella contemplazione infinita di Dio, E’ questa la meta del vero credente.

E’ questa, la Pietà cui stava lavorando fino a qualche giorno prima di morire, quella che “il perito” inventariò nello studio, al pianterreno della sua casa. Lo testimoniano due epistole dell’allievo ed amico del Maestro, Daniele da Volterra, scritte rispettivamente il 17 marzo a Giorgio Vasari e l’11 giugno dello stesso anno, al nipote dello scultore, Leonardo Buonarroti. A quest’ultimp scriveva: “..Michelagnolo lavorò tutto il sabbato della domenica di carnovale e lavorò in piedi, studiando sopra quel corpo della pietà”

Ndr. – Daniele da Volterra, al secolo Daniele Ricciarelli, è suo malgrado famoso per aver coperto con “vestimenti e foglie di fico” i genitali dell’affresco del Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina, nel 1565, dopo che il Concilio di Trento aveva condannato la nudità nell’arte religiosa; questo gli valse l’epiteto di “Braghettone”. Grazie al suo intervento censorio, il progetto di demolire del tutto quegli affreschi considerati scandalosi, fu accantonato.

La tecnica scultorea di Michelangelo

Michelangelo come scultore, non seguiva un processo creativo legato a schemi fissi. Fu lui il primo scultore che, nel Rinascimento, non diede né colore né doratura alla pietra marmorea, ma ne esaltò quello che lui chiamò il “morbido fulgore” con effetti di chiaroscuro, ottenuti a colpi di scalpello. La pittura, per il Maestro, era un’arte minore rispetto alla scultura (sicuramente a causa della sua bidimensionalità). L’artista considerava migliore il tipo di pittura che più si avvicinava alla scultura, ossia, quella che evidenziava le forme con il maggiore grado di plasticità possibile.

Il marmo che lui usava, era quello bianco di Carrara: andava a sceglierselo lui stesso direttamente nella cava. Per le sue caratteristiche morfologiche (cioè per la durezza e l’omogeneità della sua struttura), questo tipo di marmo era ideale per essere lavorato e modellato. Egli, dopotutto, si dichiarava artista “del levare” piuttosto che “del mettere”. Per lui, la figura finale, essendo come “imprigionata” nel blocco di marmo, doveva essere liberata dalla pietra in eccesso. La sua scultura quindi nasceva da un processo di sottrazione della materia, fino al raggiungimento della forma desiderata.

Pare che inizialmente, secondo l’uso in voga allora fra gli scultori, una volta fatto lo schizzo dell’opera e tutti i necessari studi per la stabilità della stessa, lui usasse consegnare personalmente ai cavatori i disegni fatti (in parte ancora esistenti) che dessero loro un’idea precisa della forma del blocco di marmo da tagliare, con misure in cubiti fiorentini (dal latino cubitum, gomito), arrivando, a volte, a delineare la posizione della statua entro il blocco stesso.

Ndr. – La misura del cubito fiorentino era di circa mezzo metro e corrispondeva idealmente alla lunghezza dell’avambraccio, a partire dal gomito fino alla punta del dito medio (a mano aperta)

Mentre poteva capitare che, oltre ai disegni preparatori, lui eseguisse dei modellini in scala, in cera o in argilla, cotti o no, risulta solo un unico caso in cui facesse ricorso a un modello in grandezza naturale (il Dio fluviale).

Naturalmente, col passare degli anni e l’accresciuta esperienza, ridusse al minimo i tempi degli studi preparatori in favore di un abbozzo immediato della figura sulla pietra, quasi a seguire il filo di un pensiero, e tuttavia suscettibile di variazione anche significativa in corso d’opera (come nella prima versione della Pietà Rondanini)[

Preparazione del blocco

Il primo intervento sul blocco uscito dalla cava, avveniva con la “cagnaccia”, uno strumento atto a smussare le superfici lisce e geometriche, creando ed imprimendo alla pietra profondità cuneiformi, a seconda dell’idea da realizzare. Solo dopo questa prima fase, Michelangelo tracciava sulla superfice un segno col carboncino che evidenziava la veduta principale dell’opera. Trasformava infine la traccia a carboncino in una serie di forellini che guidassero l’affondo, man mano che il segno a matita scompariva sotto le martellate.

Sbozzatura

A questo punto, armato di mazzuolo e subbia (un grosso scalpello), iniziava la vera e propria fase di sbozzatura in cui, lasciando intatte le parti più sporgenti, si addentrava negli spazi più profondi.

Scolpitura

Dopo che la subbia aveva permesso di eliminare gran parte del materiale, si passava alla ricerca della profondità tramite la gradina, un arnese d’acciaio, a foggia di scalpello a punta conica o piramidale, a più denti piatti o a punta.

Livellatura

Questa fase veniva effettuata con uno scalpello piano e con delle lime che andavano ad eliminare le tracce (gradinature) lasciate dalla gradina.

Spesso tuttavia, la sua impazienza nel vedere l’opera completata, gli faceva saltare alcuni di questi passaggi. Questo non andava a recare danni all’opera la cui qualità rimaneva sempre altissima.

Quattrocentocinquant’anni di storia della “Pietà Rondanini”

1564 –

Alla sua morte, probabilmente Michelangelo lasciò l’opera incompiuta al suo famiglio Antonio del Franzese. Non sembra sia stato comunque trovato alcun riscontro a proposito. Poi, per quasi un secolo, nessuno ne parlò più, perdendo così ogni traccia di questo gruppo scultoreo appena abbozzato.

1652 – Prima labili tracce

Da qualche accenno in alcuni loro scritti, pare che nel 1652, due persone notarono il gruppo marmoreo in una bottega romana d’antiquariato: il prelato Gian Domenico Ottonelli, direttore della Congregazione Mariana degli artisti, e, qualche tempo dopo, Pietro da Cortona, pittore e architetto, uno dei massimi interpreti del primo Barocco italiano.

1801 – Scoperta essere proprietà Rondinini dal 1744

Bisognerà comunque attendere ancora altri 150 anni almeno, prima di riuscire a reperire un nuovo riferimento a questa Pietà. Lo si trovò scorrendo l’inventario stilato dallo scultore Carlo Albacini, nel mezzo di una disputa ereditaria in seguito alla morte, nel 1801, di tal Giuseppe Rondanini (o Rondinini), figlio del marchese Alessandro. Proprio in quell’occasione si venne così a scoprire che, nel 1744, questo mecenate, collezionista di antiquariato e appassionato di scultura, girando per le botteghe di Roma, aveva trovato in una di queste, il gruppo scultoreo abbozzato della Pietà. Essendone rimasto rapito, e avendone evidentemente intuito il pregio, aveva deciso di acquistarlo per arricchire la sua collezione archeologica privata. E’ da questo momento in poi, che questa Pietà verrà chiamata ufficialmente Rondanini (dal nome del suo primo acquirente).

Ndr. – Il nome comunemente in uso di “Pietà Rondanini” (con la ‘a’) è frutto di un banale errore di trascrizione. Il nome corretto è pertanto Rondinini (con la ‘i’), dal nome della nobile famiglia romagnola.

Ultimati nel 1750, i lavori di ampliamento di un preesistente edificio patrizio, che il marchese Rondinini aveva acquistato in via del Corso 518 a Roma, trasferì tutta nel nuovo sontuoso palazzo di famiglia, la sua collezione artistica, creando una vera Galleria d’arte visitabile. Vi si potevano ammirare dipinti, sculture, reperti archeologici come iscrizioni romane, colonne e marmi antichi, fra cui un’ara funeraria di epoca traiana ed una bellissima testa di Medusa (la Medusa Rondanini, oggi conservata alla Gliptoteca di Monaco di Baviera).

Pure la Pietà, ultima, estrema fatica del grande Michelangelo, aveva quindi trovato degna collocazione in una nicchia fra le colonne all’ingresso del palazzo Rondinini, edificio che, grazie alla sua ricca Galleria, venne frequentato da diverse personalità in visita alla capitale. In quella sede, potevano ammirare la ricca collezione di famiglia d’arte classica, collezione che lui stesso, con gusto raffinato, aveva contribuito ad arricchire nel corso degli anni. Fra i suoi ospiti più illustri, uno fra tutti, Goethe.

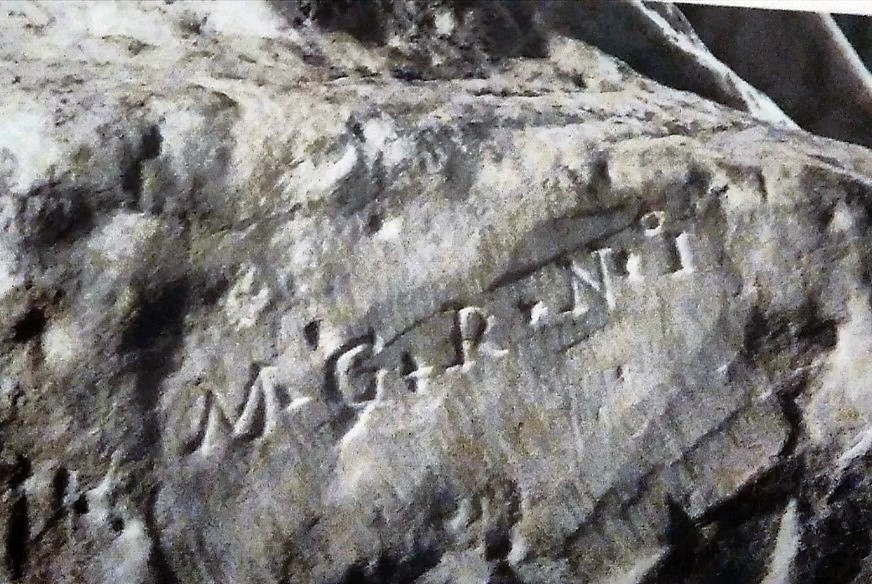

Andando a fare una ricerca nell’elenco delle opere di proprietà del marchese Rondinini, figura effettivamente la Pietà. Questo giustifica l’incisione M.G.R.N. I. che si può vedere sul fianco sinistro, alla base della statua, in un’area grezza della stessa. E’ l’acronimo di Marchese Giovanni Rondinini Numero 1 , a conferma dell’appartenenza dell’opera alla collezione del nobile romano.

Altro reperto della collezione Rondinini menzionato nell’inventario di Carlo Albacini, è l’ara funeraria romana di epoca traiana raffigurante i coniugi Marco Antonio e Giulia Filomena Asclepiade. (Ndr. – Come si vedrà più avanti, quest’ara verrà utilizzata come basamento per la Pietà Rondanini)

Alla morte dell’ultimo Rondinini, non essendoci altri eredi, l’omonimo palazzo di via del Corso, cambiò diversi proprietari nel corso degli anni. Dapprima venne acquistato dal banchiere Agostino Feoli e poi dal principe Ladislao Odescalchi conservando comunque la scultura al suo interno.

1857 – Incisione autenticità dell’opera

Pare risalga al 1857 invece, la scritta: SS. PIETA’ DI MICHEL’ANGELO BVUONAROTA che si può leggere sul basamento della Pietà Rondanini, quasi si sia voluta ribadire, con tale incisione, il concetto che l’autenticità dell’opera sulla quale precedentemente erano stati sollevati diversi dubbi da vari studiosi, è assolutamente fuori discussione.

In effetti risulterebbe che proprio nel 1801, lo stesso scultore Carlo Albacini, nello stilare l’inventario delle opere di Giuseppe Rondinini. annotò che la “Pietà” era statua equivocamente attribuita a Michel’Angelo Bvuonarota, quasi a significare che effettivamente era risaputo che la statua non fosse di Michelangelo, valutandola di conseguenza solo 30 piastre, una cifra assolutamente irrisoria. Secondo lui quindi, la statua non era attribuibile al Maestro, come inizialmente si credeva. Il fatto che sia stata posta quella scritta nel 1857, sarebbe una frase equivoca lei stessa, poiché starebbe ad indicare implicitamente che si era al corrente dell’esistenza di un precedente equivoco.

Comunque nonostante questa rassicurante precisazione, l’interesse del pubblico nei confronti della scultura, continuò a restare sempre molto scarso.

1895 – Prima fotografia della Pietà Rondanini

nel 1895 la Pietà fu fotografata per la prima volta dal conte Giuseppe Primoli. Allora era stata collocata addossata ad una parete nel cortile d’ingresso dell’ex palazzo Rondinini diventato, all’epoca, sede dell’ambasciata di Russia.

1911 – Presenza dell’opera a Mostra retrospettiva a Castel Sant’Angelo

Probabilmente per ignoranza dei proprietari del palazzo, la statua rimase per anni esposta agli agenti atmosferici nel cortile dello stesso, e lasciata poi nell’incuria più totale. Lo scultore Francesco Messina (1900 – 1995), innamorato di questo gruppo marmoreo, al punto da tenere nel proprio studio di via San Sisto a Milano, una sua copia in gesso, in grandezza naturale, ricordò durante una sua presentazione della Pietà Rondanini, una storia curiosa di tanti anni prima, relativa a questo gruppo scultoreo.

Lui (Francesco Messina) allora era ancora un bambino, avrà avuto nove o dieci anni: incontrato all’Accademia di San Luca un anziano scultore carrarese che conosceva, quest’ultimo gli raccontò, portando il discorso sulla Pietà,s come vide per la prima volta la Pietà Rondanini.

Passando davanti al portone aperto di un Palazzo di via del Corso, lo scultore aveva notato a terra in cortile in mezzo a dei ruderi di marmo, un gruppo coricato dismesso, ricoperto da erbacce, tutto sporco e verdastro. insomma l’impressione era quella di materiale abbandonato. Avvicinatosi per constatare meglio di cosa si trattasse, il vecchio scultore scoprì proprio dalla scritta alla base del gruppo, trattarsi di un’opera nientemeno che di Michelangelo. Inorridito per lo stato d’incuria in cui era stata lasciata l’opera, denunciò immediatamente il fatto alla Soprintendenza e i proprietari del palazzo furono costretti a ripulirla e rimetterla al suo posto.

In occasione dei festeggiamenti per il cinquantenario dell’Unità d’Italia, la Pietà venne portata, nel 1911, a Castel Sant’Angelo ad una delle Mostre retrospettive organizzate allo scopo. Al suo rientro, il proprietario del palazzo conte Roberto Vimercati Sanseverino la fece collocare in una sorta di armadio della sua prestigiosa biblioteca al primo piano (dove poi Francesco Messina ebbe modo di vederla). Il Sanseverino aveva acquisito il palazzo e il suo contenuto dagli Odescalchi, nel 1904. Nel 1911 la statua venne posta sopra l’ara romana ove resterà sino al 2015.

Qualche anno dopo, lo Stato incluse la Pietà Rondanini fra le opere degne di particolare interesse per il patrimonio nazionale. Lo Stato le precludeva in tal modo, da un lato, la possibilità di finire all’estero senza autorizzazioni specifiche, dall’altro, si arrogava il diritto di prelazione, in caso di vendita dell’opera.

1943 – 1946 – Trasferimenti Pietà Rondanini fuori Roma

Pare che durante il periodo bellico, sia per proteggerla dai bombardamenti che martoriavano la capitale, che dalle requisizioni da parte dei nazisti quando gli italiani da loro alleati diventarono avversari, venne, in gran segreto, trasferita per un breve periodo a Vaprio Cremasco, e nascosta nella villa di famiglia, un fortilizio dei primi del Seicento, in località Vaianello. Ovviamente per motivi di sicurezza, non fu trovato alcun documento scritto al riguardo e anche in paese la cosa era nota solo a pochi. [rif. – www,RenatoCrotti.it /2021/07/30/quando-la-pieta-rondinini-di-michelangelo-venne-trasferita-nel-cremasco-per-proteggerla-da-bombe-e-requisizioni/]

L’occasione della vendita si presentò di lì a breve. Morto infatti nel 1945, il conte Roberto Vimercati Sanseverino, l’anno successivo, il palazzo (col suo contenuto) fu venduto alla Banca Nazionale dell’Agricoltura. Il Ministero competente, che avrebbe avuto diritto di prelazione sulla Pietà a seguito della notifica, ne rifiutò l’acquisto e il gruppo fu trasportato dapprima nella villa del figlio Ottavio Sanseverino fuori Roma, poi venne trasferito in un altro suo villino in via Nerola 2, in città, ove venne concessa al pubblico sempre più interessato all’opera, la possibilità di visitarla in giorni ed ore prestabilite.

1952 – Acquisto della Pietà Rondanini da parte del Comune di Milano

Forse poco interessati a tenersi il bene non comprendendo il pregio dell’opera, o più probabilmente, allettati dalla idea di poter risolvere, vendendo la statua, i problemi finanziari della famiglia, gli eredi decisero di vendere l’opera dapprima attraverso un’asta giudiziaria e, successivamente, con trattativa privata. Dall’importo iniziale richiesto di 250 milioni di lire si arrivò a conclusione delle trattative a 135 milioni (corrispondenti a 2.212.000.00 € di oggi). Con la mediazione del sindaco di Milano, Virgilio Ferrari (del PSDI) l’opera viene assicurata alla città. Il Comune di Milano, grazie anche ad una sottoscrizione pubblica con la collaborazione della Banca Commerciale Italiana, riuscì a racimolare i fondi necessari aggiudicarsi l’opera. nel 1952. La “Pietà Rondanini” entrò così a far parte delle Raccolte Civiche del Castello Sforzesco, dove si trova tuttora.

In un primo momento, l’opera venne sistemata nella Cappella Ducale del Castello. Si era pensato di toglierla dall’ara romana su cui poggiava e di porla temporaneamente su un piedestallo in pietra di Sarnico, progettato dall’ufficio tecnico comunale. L’originale andò perduto quando, nel 1954, si trasferì la statua nella sala degli Scarlioni allestita allo scopo dallo studio di architettura BBPR. Per la sua collocazione, era stata progettata una nicchia ad hoc in blocchi di pietra arenaria di Sarnico ed un basamento girevole in legno, per consentire al visitatore pure la visione posteriore del gruppo marmoreo. Quest’ultima idea però venne bocciata, per cui, anche se di epoca molto antecedente rispetto all’opera, si preferì riposizionare il gruppo sul basamento dell’ara funeraria di epoca traiana, sul quale era rimasto appoggiato fin dal 1911.

Ndr. – BBPR era la sigla che indicava il gruppo di architetti italiani costituito nel 1932 da Gian Luigi Banfi (1910 – 1945), Lodovico Barbiano di Belgiojoso (1909 – 2004), Enrico Peressutti (1908 – 1976), Ernesto Nathan Rogers (1909 – 1969).. [rif. – Wikipedia]

2015 – Trasferimento della Pietà Rondanini all’ex-Ospedale Spagnolo

Per consentire la prevedibile, maggiore affluenza di pubblico al Castello Sforzesco per la visita alla Pietà Rondanini, particolarmente durante il periodo dell’Expo, e la fruizione dell’opera anche ai disabili. il gruppo fu spostato, nella primavera del 2015, dalla Sala degli Scarlioni, ove si trovava sino ad allora, all’ex-Ospedale Spagnolo, pesantemente ristrutturato, a meno di duecento metri di distanza.

La collocazione nella nuova sede comportò la rinuncia all’uso dell’ara funeraria come basamento della statua, a favore di un basamento più sicuro, fatto ad hoc con tecnologia più avanzata, per contrastare tutti i tipi di sollecitazioni. Si scoprì infatti che l’ara romana, su cui la statua era rimasta per tutti quegli anni, era priva di perni di posizionamento per il gruppo marmoreo sovrastante e, l’unica presenza di alcune sottili lamelle di piombo ai lati della base, non era stata certamente giudicata sufficiente a garantire la stabilità alla statua, in caso di eventi sismici o delle vibrazioni conseguenti al continuo passaggio dei treni della linea 2 della metropolitana, proprio lì sotto. A parte la presenza di decorazioni alle pareti e al soffitto, riportate alla luce durante l’opera di ristrutturazione del vecchio Ospedale, tutta la vasta sala è dedicata esclusivamente alla Pietà Rondanini. A differenza di quanto avviene normalmente, il visitatore, entrando nella sala, vede troneggiare verso il fondo, la statua bianca posizionata di spalle, col suo metro e novantacinque di altezza (oltre alla base). E’ un invito a scoprirla piano piano girandole intorno. La statua, osservabile da qualsiasi angolazione, permette di apprezzare molti dettagli: in particolare, guardando questo lavoro di lato, c’è una sorta di slancio verso l’alto di tutta la composizione, che simboleggerebbe la morte di Cristo prossimo alla resurrezione.

Un ultimo particolare degno di nota: la sua collocazione in quel punto della sala non è casuale, ma ha un suo giustificato motivo. Osservando attentamente le decorazioni a soffitto, sono costituite da ghirlande, circondate da cartigli con iscrizioni del credo apostolico, unica lettura di conforto per tutti coloro che erano lì ricoverati ai tempi della dominazione spagnola. Esattamente in asse con la verticale del gruppo scultoreo, il cartiglio a soffitto riporta: RESURREXIT ET SEDET AD DEXTERAM DEI PATRIS OMNIPOTENTIS (cioè: Risorse e sedette alla destra di Dio Padre onnipotente)

Considerazioni sull’opera

Iconograficamente, la Pietà Rondanini riprende l’atto dell’accoglimento fra le braccia della Madre, del corpo del Cristo deposto dalla Croce, ma in questo caso, il pathos è ancora più struggente di quello espresso nelle sculture precedenti aventi il medesimo soggetto. L’immagine di due corpi fusi in uno, ricavati da un unico blocco, rafforzano l’effetto di intimo legame tra la madre e il figlio, quasi a formare un tenero, toccante tutt’uno, creando così nell’insieme, una grande tensione emotiva. A questa solidità, si contrappone l’incompiutezza, la fragilità e quel senso d’instabilità della scultura tutta.

La presenza in questo gruppo, di parti finite e di altre appena abbozzate, testimonia l’effettiva esistenza di una “prima versione” dell’opera: tra le parti già completate riconducibili ad essa, si può notare il braccio destro del Cristo, staccato dal resto del corpo, le sue gambe e l’orientamento del suo volto. Le parti sottoposte invece ad una forte rielaborazione, sono naturalmente quelle della “seconda versione” rimasta incompiuta, cioè oltre allo stesso viso del Cristo, il corpo e la testa di Maria (si vede chiaramente che il suo viso nella prima versione, era orientato diversamente). Il tema della pietà viene riproposto drammaticamente nell’affettuoso rapporto madre/figlio, ove il busto di Gesù esanime, si appoggia su quello ricurvo di Maria, quasi a formare un corpo unico. La figura di Cristo, allungata e cadente, è sorretta da Maria, posta in piedi su un masso. Mentre il corpo inerte del Cristo scivola verso il basso, ella tenta di opporsi con tutta la sua forza, abbracciandolo quasi per tenerlo a sé.

Quest’ultimo Michelangelo è più intimo ed intimista: abbandonata la magnificenza della forma che aveva caratterizzato le sue opere precedenti, mette ora in risalto agli occhi dello spettatore, unicamente i sentimenti, e la sua tormentata riflessione sull’anima umana e sulla morte: una vicenda quest’ultima che caratterizza quasi come un’ossessione, tutti gli ultimi anni della sua vita, e che lo porterà a lavorarvi instancabilmente fino alla fine.

r

L’opera costituisce una sorta di testamento spirituale di Michelangelo. La convivenza, in essa, di parti molto diverse tra loro, elaborate in tempi differenti, evidente segno del travaglio interiore del Maestro, è come una sorta di stratificazione dei pensieri dell’artista, condensati tutti nella medesima scultura. Lui stesso del resto, pure poeta oltre che pittore e scultore, ce ne parla in alcuni suoi versi:

Gl’infiniti pensier mie d’error pieni,

negli ultim’anni della vita mia,

ristringer si dovrien ‘n un sol che sia

guida agli etterni suo giorni sereni.

Ma che poss’io, Signor, s’a me non vieni

coll’usata ineffabil cortesia?

(tradotto – I miei infiniti pensieri non privi di errori si sarebbero dovuti restringere ad uno solo che fosse guida verso la fine della mia vita, ma, cosa posso fare, Signore se non vieni?) .

La sua incompiutezza è indice di fragilità e di turbamento e il tutto, grazie a quel senso di drammatica intimità fra i corpi, risulta essere d’impatto fortemente emotivo.

Concludo con questa frase di un noto storico dell’arte:

Il valore di quest’opera è dato proprio dal suo essere presentato come un frammento: quasi un pensiero che non può essere espresso se non per frasi mozze e per accenti tronchi per sùbiti attacchi ritmici che altrettanto subitaneamente si spezzano.

Giulio Carlo Argan

Classe 1941. Laureato in ingegneria elettronica: triestino di nascita, milanese di adozione. L’interesse per la storia, l’arte e la natura, ha sempre destato la mia curiosità e passione, fin da giovane. Ora che non lavoro più, e posso dedicare maggior tempo ai miei hobbies, mi diletto a fare ricerche storiche sulla città, sui suoi costumi, sui suoi monumenti, su come viveva la gente, sugli aneddoti poco noti, sui personaggi che, in vario modo, hanno contribuito a rendere Milano, la città che è oggi, nota in tutto il mondo.

Cosa stai cercando?

Mappe personalizzate di Divina Milano

Scopri curiosità, personaggi e luoghi sulla nostra mappa. Cliccando sulle icone leggi un piccolo riassunto e puoi anche leggere tutto l’articolo.

Il centro

Il Castello